Введение

Изучение биологии и экологии травянистых растений необходимо для получения фундаментальных знаний о фитоценозах. При этом оценка продуктивности травяных экосистем важна как с позиций оценки успешности сельскохозяйственной деятельности, так и для понимания их вклада в глобальный углеродный цикл (Баишева и др., 2023; Шепелева и др., 2023; Meetei et al., 2025). Запас фитомассы является одним из основных элементов круговорота углерода. Научные исследования процессов образования растительного вещества и его деструкции необходимы для развития понимания динамики экосистем. Нами на четырех постоянных пробных площадках проводились исследования разногодичных изменений продуктивности луговых фитоценозов с целью изучения структуры растительного вещества и продукции фитомассы для оценки биологического круговорота луговых экосистем южной части Сахалина.

В задачи работы входило:

- на основе ранее проведенных исследований выбрать наиболее типичные луговые фитоценозы южной части Сахалина;

- определить биолого-экологическую структуру травостоя луговых сообществ;

- оценить межгодовую динамику изменения видового состава фитоценозов и их биолого-экологической структуры;

- статистически выявить различия в динамике изменения надземной фитомассы, включая мортмассу, на каждом участке в контексте погодных условий.

Материалы

Исследования проводились в южной части острова Сахалин. Рельеф территории преимущественно горный, остальную часть занимают долины рек и низменности. Многие из них защищены от господствующих ветров горами, что способствует развитию лугов, в т. ч. для использования в сельском хозяйстве (Агроклиматические ресурсы, 1973).

В растительном покрове острова Сахалин луга как тип растительности занимают небольшое место и находятся в подчиненном положении. По своему происхождению они чаще вторичные – возникающие на месте уничтоженных лесов в результате рубок и пожаров (Степанова, 1961). К первичным лугам можно отнести волоснецовые фитоценозы с доминантным видом Leymus mollis, формирующиеся на дюнах морских побережий, и крупнотравные сообщества, развитые по берегам рек и ручьев и в пониженных частях долин (Степанова, 1961; Рожкова-Тимина и др., 2024). Вторичные луга используются как сенокосы и пастбища. В Сахалинской области на 1 января 2024 г. площадь сельскохозяйственных угодий составила 202.9 тыс. га (2.7 % общей площади земель), из них под сенокосы отведено 74.6 тыс. га, под пастбища – 69.1 тыс. га (Государственный доклад..., 2024).

Климатические условия Сахалина крайне неоднородны. Существуют значимые различия между северной и южной частями, восточным и западным побережьями, а также между внутренними частями острова и побережьями на одной и той же широте. Разнообразие климатических условий острова определяется большой его протяженностью с севера на юг, влиянием холодных и теплых течений окружающих морей и проливов, сложным горным рельефом. К характерным чертам климата Сахалина относятся частая повторяемость штормовых ветров, продолжительные метели, выпадение значительных осадков. На юге острова снежный покров устанавливается в декабре, максимальной высоты достигает в феврале и составляет 70–100 см. Весна затяжная, холодная и ветреная; накопление тепла идет медленнее, чем на соответствующих широтах на материке, медленнее просыхает и прогревается почва. Лето прохладное, с частыми туманами, самый теплый месяц – август. Большие водные пространства, окружающие остров, и ветры, дующие летом с океана, создают повышенную влажность воздуха. В июле и августе среднемесячные значения относительной влажности достигают 80–90 % (Агроклиматические ресурсы, 1973; Архив погоды, 2025).

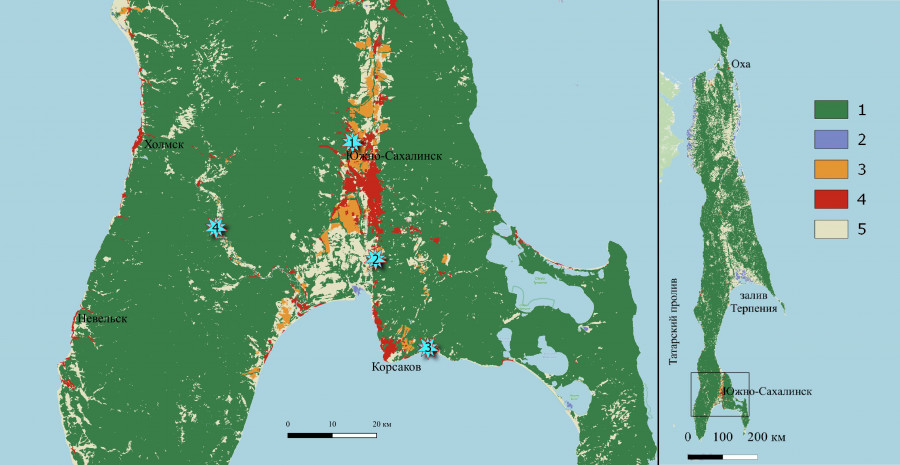

Исследования проводили летом 2022–2024 гг. на четырех ключевых площадках в южной части о. Сахалин (рис. 1). На врезке показан весь остров.

Рис. 1. Карта объектов исследования: 1 – древесная растительность, 2 – подтопленная растительность, 3 – сельскохозяйственные угодья, 4 – застроенные территории, 5 – травяная растительность

Fig. 1. Map of the study objects: 1 – woody vegetation, 2 – flooded vegetation, 3 – agricultural land, 4 – built–up areas, 5 - grassy vegetation

Характеристика ключевых площадок

Площадка № 1 – луг в окрестностях с. Новая Деревня, Южно-Сахалинский район (N 47°02'43''; E 142°40'32''). По данным ФГБУ ГЦАС «Сахалинский», территория относится к сенокосам, однако за период исследований покосов не проводилось; при этом соседние луговые участки скашиваются ежегодно. Территория луга отделена от автомобильной дороги и от соседних лугов дренажными канавами.

Площадка № 2 – луг в окрестностях с. Мицулёвка, Анивский район (N 46°48'43.6''; E 142°44'34.8''). По данным ФГБУ ГЦАС «Сахалинский», территория относится к сенокосам, однако за период исследований покосов не проводилось. Относительно автомобильной дороги луг находится в понижении рельефа.

Площадка № 3 – естественный неиспользуемый луг в окрестностях производственного комплекса «Пригородное», Корсаковский район (N 46°38'02.5''; E 142°53'43.9''). Территория луга отделена от автомобильной дороги дренажной канавой.

Площадка № 4 – луг в окрестностях с. Пожарское, Холмский район (N 46°52'30.3''; E 142°16'32.0''). По данным ФГБУ ГЦАС «Сахалинский», территория относится к пастбищам, однако за период исследований следов выпаса скота замечено не было. На соседних участках наблюдалось сенокошение. Территория луга отделена от автомобильной дороги дренажной канавой и находится на одном уровне рельефа с соседними лугами.

Методы

Для оценки динамики продуктивности травяных экосистем было важно выбрать фитоценозы, относящиеся к разным растительным группировкам. Ранее мы проводили оценку экологических условий луговых сообществ острова Сахалин и приводили их классификацию по доминантному принципу (Рожкова-Тимина и др., 2023, 2024). На основе этих данных были выбраны ключевые площади для долгосрочных исследований. Сбор полевых материалов основывался на общих методических руководствах (Полевая геоботаника, 1959–1972). На пробных площадях в фазу максимального развития травостоя были выполнены геоботанические описания и отбор укосов для определения величины надземной фитомассы. Описания проводили на площади 100 м2; номенклатура растений приведена соответственно чек-листу С. К. Черепанова (1995). В работе проводилось глазомерное определение высоты травостоя и его общего проективного покрытия (ОПП).

Укосы брали с квадратов площадью 0.25 м2 в пятикратной повторности с последующим перерасчетом в г/м2. Отдельно учитывались отмершая часть надземной фитомассы – надземная мортмасса, включающая отмершую часть растений, стоящую на корню (ветошь) и отмершие и опавшие части растений (подстилку) (Титлянова и др., 1988). Растения срезали на уровне почвы; укосы разбирали по видам, высушивали до воздушно-сухого состояния и взвешивали на электронных лабораторных весах.

При описании погодных условий в соответствующие периоды использовались релевантные онлайн-ресурсы (Летопись погоды..., 2025), был рассчитан гидротермический коэффициент увлажнения Г. Т. Селянинова за вегетационный период (ГТК) (Селянинов, 1928).

Для определения экологических групп растений использовались шкалы Л. Г. Раменского (Раменский и др., 1956) и И. А. Цаценкина (Цаценкин и др., 1978). При отсутствии вида в таблицах вышеназванных авторов принадлежность к экогруппе определялась авторами самостоятельно на основе анализа геоботанических описаний луговой растительности.

Статистическая обработка данных проводилась при помощи пакета Statistica 7.0. Поскольку в исследуемых выборках не были соблюдены условия нормального распределения, при обработке использовались методы непараметрической статистики (критерий Краскелла – Уоллиса при p < 0.05).

Результаты

Погодные условия

Для понимания и анализа фитомассы и состава лугов необходимо знание погодных условий соответствующих лет, а также более раннего периода времени. В табл. 1 приведены данные о погодных условиях с 2021 по 2024 г. (Летопись погоды, 2025).

2021 г. был относительно сухим, без зимних метелей и летних циклонов, характеризовался жарким летом. В этот период исследования не проводились, однако засушливое лето оказало влияние на продуктивность лугов в следующем году.

В 2022 г. выпало большое количество осадков, при этом он был теплым. Количество выпадающих осадков было равномерным в течение года.

2023 г. также характеризовался большим количеством осадков, пик пришелся на август и сентябрь. В августе южная часть Сахалина подверглась воздействию трех циклонов. В ночь на 1 сентября по югу Сахалина прошел очень сильный циклон: за ночь выпала месячная норма осадков (104 мм за 12 часов), реки выходили на пойму и в некоторых случаях прокладывали себе новые русла, из-за чего многие территории, включая сельскохозяйственные угодья, оказались полностью затоплены. Следующие циклоны имели место 20 сентября (42 мм осадков за 12 часов) и 6 октября (71 мм за 12 часов). Всего за август выпало 265 мм осадков, за сентябрь – 212 мм, за октябрь – 134 мм. К сожалению, у нас нет данных, как сильно были затоплены или подтоплены наши ключевые площадки, однако безусловно, обильные осадки и высокая температура оказали влияние на процессы перемещения и разложения растительного материала, а также формирование влаголюбивых видов трав в травостое. Среднегодовая температура и годовая сумма осадков превышают среднестатистические показатели.

2024 г. на юге Сахалина был немного менее теплым и влажным, чем предыдущие годы исследования. Большое количество снега выпало в январе (1054 см снега, или 117 мм в водном эквиваленте). Следующий сильный циклон (284 мм осадков) прошел в июле, за несколько дней до отбора укосов.

Таблица 1. Погодные условия в период проведения исследований

| Год | Температура среднегодовая | Годовая сумма осадков | ГТК за вегетационный период | ГТК за сентябрь |

| 2021 | 4.15 | 875 | 1.45 | 3.10 |

| 2022 | 4.20 | 1003 | 1.85 | 2.54 |

| 2023 | 4.36 | 1217 | 2.83 | 1.42 |

| 2024 | 3.70 | 973 | 2.47 | 1.09 |

Обобщая вышеизложенное, необходимо подчеркнуть важное наблюдение: ГТК за вегетационный период растет от 2021 до 2023 г., и в 2024 наблюдается небольшой спад. Но ГТК за сентябрь (важный месяц для злаковых, у которых осенью закладываются почки возобновления) снижается на протяжении этих четырех лет.

Геоботаническая характеристика пробных площадей по результатам их изучения в 2022–2024 гг.

Все изученные луговые сообщества маловидовые, количество видов варьирует от 8 до 22. Общее проективное покрытие в основном 85–100 %, хотя иногда встречается более редкий травостой (табл. 2). Плотность травостоя очень неравномерна. На всех площадках, кроме точки 1, были отмечены незначительные колебания количества видов, а также изменения доминирующих видов.

Таблица 2. Характеристика ключевых площадок

| Площадка | Год | Кол-во видов | Виды | ОПП | Ветошь | Подстилка |

| № 1 | 2022 | 8 | Phalaroides arundinacea (90.51 %), Poa pratensis (4.03 %), Dactylis glomerata (2.24 %), Elytrigia repens (1.53 %), Phleum pratense (0.82 %), Equisetum pratense (0.44 %), Pilosella aurantiaca (0.25 %), Taraxacum officinale (0.18 %) | 70 | + | + |

| 2023 | 10 | P. arundinacea (80.28 %), D. glomerata (6.43 %), P. pratense (4.02 %), P. pratensis (3.01 %), Poa palustris (2.58 %), E. repens (1.77 %), P. aurantiaca (1.11 %), Equisetum arvense (0.52 %), Festuca pratensis (0.17 %), T. officinale (0.12 %) | 80 | + | + | |

| 2024 | 15 | P. arundinacea (78.92 %), Calamagrostis langsdorffii (8.79 %), P. pratense (4.86 %), D. glomerata (2.66 %), P. pratensis (2.14 %), E. pratense (1.17 %), E. repens (0.69 %), P. aurantiaca (0.28 %), E. arvense (0.24 %), F. pratensis (0.17 %), Agrostis tenuis (0.03 %), Juncus decipiens (0.02 %), Ranunculus acris (0.01 %), Fallopia convolvulus (0.01 %), Hieracium umbellatum (0.01 %) | 50 | + | - | |

| № 2 | 2022 | 19 | P. pratensis (21.79 %), Trifolium pratense (21.51 %), P. pratense (20.51 %), D. glomerata (9,64 %), A. tenuis (9.14 %), R. acris (4.48 %), P. palustris (3.15 %), Amoria repens (2.45 %), E. repens (2.30 %), F. pratensis (1.98 %), Stellaria longifolia (1.05 %), P. arundinacea (0.55 %), Rosa sp. (0.45 %), Galium verum (0.30 %), Pilosella floribunda (0.21 %), T. officinale (0.17 %), Botrychium robustum (0.17 %), Hypericum erectum (0.09 %), Luzula capitata (0.06 %) | 100 | + | + |

| 2023 | 18 | P. pratense (47.95 %), P. palustris (10.72 %), R. acris (10.13 %), A. tenuis (8.47 %), P. pratensis (8.13 %), D. glomerata (3.38 %), E. repens (3.11 %), A. repens (2.83 %), F. pratensis (2.58 %), S. longifolia (1.01 %), Amoria hybrida (0.78 %), G. verum (0.37 %), P. floribunda (0.33 %), L. capitata (0.12 %), Cichorium intybus (0.06 %), T. officinale (0.01 %), B. robustum (0.01 %), T. pratense (0.01 %) | 95 | + | + | |

| 2024 | 22 | P. pratensis (26.80 %), P. pratense (16.36 %), P. arundinacea (12.76 %), D. glomerata (9.30 %), R. acris (9.11 %), F. pratensis (5.30 %), Polytrichum sp. (3.87 %), Cerastium fischerianum (2.98 %), T. officinale (2.67 %), A. repens (2.57 %), A. tenuis (2.10 %), T. pratense (1.84 %), S. longifolia (0.96 %), Rhinanthus minor (0.91 %), Veronica chamaedrys (0.88 %), G. verum (0.85 %), C. langsdorffii (0.46 %), B. robustum (0.15 %), L. capitata (0.13 %), P. palustris (0.08 %), Moehringia lateriflora (0.01 %), Juncus filiformis (0.01 %) | 90 | + | - | |

| № 3 | 2022 | 16 | Hemerocallis middendorffii (30.85 %), Sanguisorba tenuifolia (19.71 %), Festuca gigantea (17.62 %), C. langsdorffii (11.06 %), Phragmites australis (10.77 %), Thermopsis lupinoides (2.76 %), Carex cryptocarpa (2.16 %), Lathyrus pilosus (1.53 %), Adenophora triphylla (1.19 %), P. pratensis (1.05 %), Angelica genuflexa (0.43 %), Rubus arcticus (0.40 %), Cirsium schantarense (0.29 %), Veronica chamaedrys (0.15 %), Moehringia lateriflora (0.03 %), Galium triflorum (0.05 %) | 85 | + | + |

| 2023 | 13 | H. middendorffii (54.18 %), C. langsdorffii (16.87 %), P. australis (7.21 %), D. glomerata (6.00 %), Adenophora triphylla (4.89 %), C. cryptocarpa (3.36 %), R. arcticus (2.71 %), Cicuta virosa (1.76 %), S. tenuifolia (1.44 %), G. triflorum (0.68 %), L. pilosus (0.39 %), P. pratensis (0.28 %), C. intybus (0.24 %) | 50 | + | + | |

| 2024 | 20 | P. australis (29.75 %), C. langsdorffii (16.53 %), S. tenuifolia (16.14 %), D. glomerata (10.58 %), C. cryptocarpa (9.80 %), Artemisia vulgaris (5.41 %), H. middendorffii (4.85 %), Solidago dahurica (1.89 %), Lobelia sessilifolia (1.02 %), P. pratensis (0.94 %), A. genuflexa (0.74 %), Rubia jesoensis (0.71 %), Cacalia kamtschatica (0.69 %), R. arcticus (0.65 %), Stachys palustris (0.14 %), Maianthemum bifolium (0.05 %), L. pilosus (0.04 %), T. officinale (0.03 %), M. lateriflora (0.03 %), Senecio nemorensis (0.01 %) | 90 | + | + | |

| № 4 | 2022 | 15 | D. glomerata (39.48 %), P. pratense (12.09 %), A. repens (11.91 %), S. longifolia (8.95 %), P. arundinacea (8.91 %), R. acris (7.95 %), R. minor (4.34 %), P. floribunda (2.21 %), T. pratense (1.90 %), P. pratensis (1.01 %), T. officinale (0.69 %), Cephalanthera longibracteata (0.28 %), V. chamaedrys (0.21 %), C. langsdorffii (0.04 %), S. palustris (0.02 %) | 100 | + | - |

| 2023 | 15 | P. arundinacea (39.11 %), D. glomerata (25.21 %), P. pratensis (10.64 %), S. longifolia (5.72 %), R. acris (5.08 %), P. floribunda (4.66 %), T. officinale (2.05 %), T. pratense (1.81 %), R. minor (1.67 %), V. chamaedrys (1.00 %), Sonchus arvensis (0.81 %), A. repens (0.79 %), P. aurantiaca (0.67 %), Alopecurus pratensis (0.42 %), E. repens (0.35 %) | 90 | + | - | |

| 2024 | 15 | T. pratense (26.20 %), D. glomerata (22.18 %), R. acris (13.14 %), P. pratense (11.93 %), P. arundinacea (8.83 %), Fimbripetalum radians (5.79 %), V. chamaedrys (4.75 %), A. repens (2.76 %), Pilosella sp. (1.47 %), P. pratensis (1.33 %), R. minor (0.54 %), F. pratensis (0.46 %), T. officinale (0.43 %), C. langsdorffii (0.16 %), S. palustris (0.05 %) | 90 | + | - |

Исследуемые луга сложены в основном эумезофитными травами, имеют преимущественно злаковый состав (табл. 3). Значительно ниже доля бобовых растений и разнотравья, еще реже встречаются осоки. Единственное исключение – площадка 3, на которой в течение двух лет доминировала группа разнотравья с видами H. middendorffii и S. tenuifolia. После сильных циклонов осени 2023 г. разнотравье уступило место влаголюбивым злакам P. australis и C. langsdorffii. Параллельно в табл. 3 показано, как на этой площадке в 2024 г. увеличилась доля гипогидрофитов за счет снижения биомассы эумезофитов. Травостой площадки 1 состоит из гемигидрофитного злака P. arundinacea. Площадки 2 и 4 имеют схожую биологическую и экологическую структуру (доминант – эумезофиты, злаковые травы с высокой долей разнотравья и бобовых). В них мы можем наблюдать максимальное количество бобовых растений, отмеченное при переходе от сухих 2021 и 2022 гг. к влажному 2023 г. Содержание злаков на этих площадках сначала увеличилось, потом существенно снизилось.

Таблица 3. Структурные показатели надземной фитомассы лугов юга о. Сахалин в 2022–2024 гг.

| Фитоценоз | Год | Биогруппы, % | Экогруппы, % | ||||||||

| злаки | бобовые | разнотравье | осоки | другое* | КМ | ЭМ | ГМ | ГемГ | ГипГ | ||

| № 1 | 2022 | 99.13 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 9.24 | 0.00 | 90.51 | 0.00 |

| 2023 | 98.25 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 16.04 | 2.58 | 80.28 | 0.00 | |

| 2024 | 98.27 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 20.77 | 0.00 | 78.92 | 0.00 | |

| № 2 | 2022 | 69.05 | 23.96 | 6.54 | 0.00 | 0.45 | 0.61 | 95.52 | 3.32 | 0.55 | 0.00 |

| 2023 | 84.34 | 3.62 | 12.04 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 88.51 | 10.73 | 0.00 | 0.00 | |

| 2024 | 73.09 | 4.41 | 18.63 | 0.00 | 3.87 | 0.85 | 83.27 | 0.24 | 12.76 | 0.00 | |

| № 3 | 2022 | 40.50 | 4.29 | 53.05 | 2.16 | 0.00 | 2.76 | 84.94 | 1.53 | 0.00 | 10.77 |

| 2023 | 30.35 | 0.39 | 65.90 | 3.36 | 0.00 | 0.24 | 90.41 | 2.15 | 0.00 | 7.21 | |

| 2024 | 57.81 | 0.04 | 32.35 | 9.80 | 0.00 | 5.41 | 62.93 | 3.66 | 0.14 | 29.75 | |

| № 4 | 2022 | 61.54 | 13.81 | 24.65 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | 88.85 | 0.00 | 8.94 | 0.00 |

| 2023 | 75.73 | 2.61 | 21.66 | 0.00 | 0.00 | 4.66 | 55.38 | 0.81 | 39.11 | 0.00 | |

| 2024 | 44.89 | 28.96 | 26.16 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 89.67 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | |

| Примечание. Другое* – в 2022 г. – молодой побег Rosa sp., в 2024 г. – Polytrichum sp. Жирным шрифтом выделены доминантные группы. Экогруппы: ЭМ – эумезофиты; ГМ – гидромезофиты; КМ – ксеромезофиты; ГемГ – гемигидрофиты; ГипГ – гипогидрофиты. | |||||||||||

В целом обращает на себя внимание небольшое участие бобовых в травостое сельскохозяйственных лугов, особенно в точках 1 и 2. В 2022 г. мы оценивали кормовые качества этих лугов (Рожкова-Тимина и др., 2023), сделав вывод об очень низком содержании протеина и завышенном проценте клетчатки. Исходя из анализа динамики видового состава, этот недостаток сохранится и даже усугубится. Также отмечается отсутствие осок на сельскохозяйственных лугах (фитоценозы 1, 2, 4). Ниже представлен подробный анализ динамики видового состава и биомассы каждой ключевой площади.

Площадка 1. В монодоминантном двукисточниковом фитоценозе (см. табл. 3) на протяжении трех лет исследований полностью доминирует группа злаков, большей частью состоящая из P. arundinacea. Это крупный злак, который дает большое количество биомассы. Из табл. 2 и 3 мы видим, что его процентное содержание в травостое уменьшается с каждым годом (соответственно, снижается доля гемигидрофитов на этой точке). В табл. 2 показано, что количество видов на этой площадке за годы исследования почти удвоилось. Таким образом, сокращение доли P. arundinacea произошло за счет появления на лугу сорных видов, таких как E. arvense, F. convolvulus, H. umbellatum, J. decipiens, R. acris. Однако абсолютная масса этого влаголюбивого злака увеличилась после влажной осени 2023 г. Все три года отмечалось отсутствие бобовых, осоковых, мохообразных.

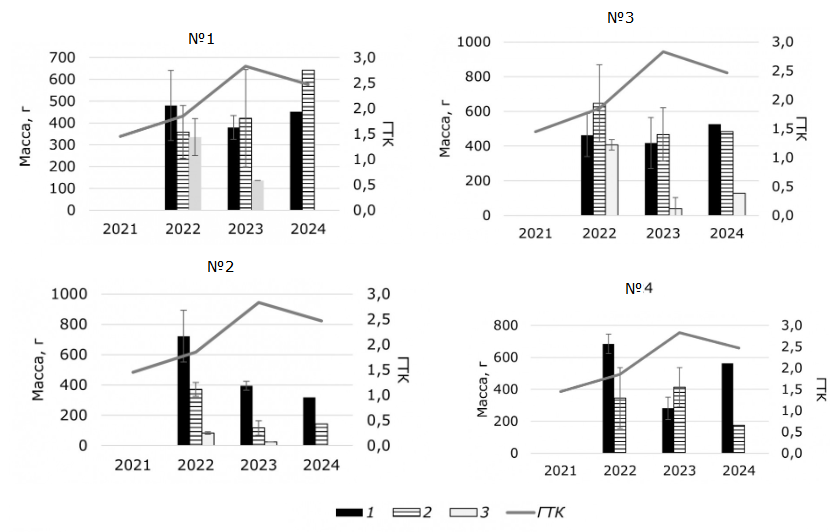

Динамика зеленой массы выражена слабо, в 2022 г. значения составили 480.05 ± 356.11 г/м2, в 2023 г. – 379.62 ± 160.3 г/м2 (рис. 2). Составляющие мортмассы показали в течение трех лет противоположные друг другу тенденции: масса ветоши увеличилась с 358.52 ± 62.38 до 642.34 ± 223.13 г/м2 (статистическая значимость не доказана), масса подстилки, напротив, уменьшилась с 335.56 ± 144.8 г/м2 до полного отсутствия, что статистически значимо при p = 0.5.

Площадка 2. На этом сенокосе также доминирует группа злаков (см. табл. 3). Доля бобовых существенно снизилась после 2022 г., за счет этого выросла доля разнотравья. Группа гидромезофитов, достигшая максимума в 2023 г., в 2024 г. уступила место гемигидрофитам за счет увеличения массы P. arundinacea. Видов рода Carex не зарегистрировано ни в один год, зато этот луг единственный, где при укосе были взяты растения нетравянистых форм: молодой побег Rosa sp. (2022 г.) и мох Polytrichum sp. (2024 г.). Также это единственная площадка с представителем папоротникообразных (B. robustum, доля в укосе от 0.01 до 0.17 %). Доминантные виды не менялись на протяжении всех лет исследований, несмотря на колебания процентного участия видов в сообществе.

Зеленая масса и подстилка сокращались на протяжении трех лет с 721.89 ± 207.39 до 327.47±29.68 г/м2 и с 82.38 ± 18.09 до 0 г/м2 соответственно (рис. 2). Статистические расчеты подтвердили значимость этих изменений. Количество ветоши с 2022 до 2023 г. сократилось в три раза (с 370.52 ± 105.12 до 116.28 ± 44.88 г/м2; значимость статистически подтверждена), что связано с достаточной влажностью почвы и воздуха, а также активными процессами разложения. Как и на первой точке, плотность травостоя неравномерна.

Площадка 3. На естественном лугу доминируют группы разнотравья, которые сменяются злаками в 2024 г. за счет P. australis (см. табл. 2, 3). Бобовые представлены в небольшом обилии, и их доля сокращается. Параллельно наблюдается рост доли осоковых, представленных C. cryptocarpa. К 2024 г. произошла смена доминантного вида. Причина этого процесса лежит во влажной осени 2023 г.: отмечено существенное снижение доли эумезофитов и увеличение доли более влаголюбивых видов. При этом значимость изменений статистически не подтверждена.

У зеленой массы не прослеживается ярко выраженной динамики; количество ветоши и подстилки, резко сократившись после 2022 г., к 2024 г. вновь увеличилось (см. рис. 2). Причиной этого может быть активное разложение растительных остатков осенью 2022 г. и летом 2023 г. с последующим накоплением материала, принесенного во время циклонов осенью 2023 г. Статистически значимо подтверждено только резкое снижение количества подстилки в 2023 г.

Площадка 4. Биологическая и экологическая структура травостоя схожи с площадкой 2. Здесь также преобладает группа злаков. Доля бобовых снизилась в 2023 г., но существенно возросла в 2024 г. (см. табл. 3). Доля разнотравья стабильна во все годы исследований. Здесь не было зарегистрировано представителей осоковых и мохообразных. На протяжении трех лет наблюдается снижение участия D. glomerata с итоговой сменой доминантного вида в сообществе.

Продуктивность зеленой массы в 2023 г. статистически значимо уменьшилась (с 684.61 ± 111.8 до 281.14 ± 60.80 г/м2), закономерно годом позже понизилось количество ветоши, однако уже без доказанной статистической значимости (с 413.90 ± 190.07 до 175.42 ± 122.36 г/м2). Подстилка в данной точке отсутствует во все годы проведения исследования (см. рис. 2).

Явная тенденция, которая прослеживается в динамике надземной фитомассы на всех исследуемых площадках, – постепенное исчезновение подстилки на сельскохозяйственных лугах вплоть до полного отсутствия (в точке 4 – все годы, в точках 1 и 2 – только в 2024 г.). Мы предполагаем несколько вариантов причин этого явления. 1. Это не связано с естественным разложением трав, т. к. на более влажных территориях (точка 3) подстилка сохранилась; следовательно, это результат антропогенного воздействия в рамках сельскохозяйственной деятельности. 2. Отсутствие подстилки во все годы наблюдений в точке 4 можно объяснить искусственными причинами (сельскохозяйственная обработка луга) или сочетанием экологических факторов (ежегодная полная деструкция материала), при этом возможен и комбинированный вариант. В точках 1 и 2 в 2022 г. наблюдалось максимальное количество подстилки, т. к. 2021 г. был сухим и ранее отмершие растения не успели разложиться. 2022 и 2023 гг. выдались более влажными, что ускорило процессы деструкции и способствовало полному разложению скопившейся подстилки. Что касается точки 3, то это луговое сообщество отличается от остальных точек: во-первых, он не используется, во-вторых, это пойменно-маршевая территория в устье р. Мерея, которая находится в непосредственной близости моря и подвержена более сильному влиянию погодных явлений. Сокращение количества подстилки в 2023 г. по сравнению с 2022 г. связано с активным процессом разложения, а последующее увеличение ее количества – с наносом отмерших трав рекой, морем и текущими водами во время циклонов осени 2023 г. 3. Подстилка в точках 1 и 2 исчезла в результате агротехнической обработки после циклонов, когда сенокосы и пастбище очищали от наносов.

Рис. 2. Динамика надземной фитомассы лугов юга о. Сахалин (среднее значение ± стандартное отклонение). 1 – зеленая масса; 2 – ветошь; 3 – подстилка

Fig. 2. Dynamic of the aboveground meadow phytomass on the southern Sakhalin (average value ± standard deviation). 1 – green phytomass; 2 – standing dead plant biomass; 3 – mulch

Обсуждение

Для более полной интерпретации данных было решено сравнить полученные результаты продуктивности с аналогичными данными по пойме среднего течения р. Оби в период 2019–2021 гг. (Томская область, Кайбасовский участок Томского карбонового полигона) (Shepeleva et al., 2022; Шепелева и др., 2024).

Доминантными видами в мезофитных сообществах среднего течения поймы Оби являются Alopecurus pratensis, Bromopsis inermis, Dactylis glomerata, Poa angustifolia, Sanguisorba officinalis, Thalictrum simplex. Сахалинские мезофитные луга, обсуждаемые в данной работе, имеют в составе те же самые или викариантные виды трав. Также в пойме Оби зарегистрированы гидромезофитные и субгидрофитные сообщества с доминантными видами Calamagrostis purpurea, Carex atherodes, Carex cespitosa, Phalaroides arundinacea. В наших исследованиях юга Сахалина мы не обнаружили аналогичных фитоценозов, однако выделили тростниководвукисточниковое гемигидрофитное сообщество. В пойме Оби выделено также ксеромезофитное сообщество с доминантами Elytrigia repens, Inula salicina, Poa angustifolia. Таким образом, экологические группы луговых растений на лугах поймы среднего течения р. Обь представлены шире, чем в южной части о. Сахалин. Кроме того, пойменные луга содержат большее количество видов.

Продуктивность зеленой массы лугов южного Сахалина и поймы среднего течения Оби показала сопоставимые значения (табл. 4). При этом количество мортмассы меньше на Сахалине.

Таблица 4. Сравнение продуктивности зеленой фитомассы и мортмассы лугов южного Сахалина и поймы среднего течения Оби

| Пойма Оби (2019–2021) | Юг Сахалина (2022–2024) |

| Зеленая масса, г/м2 | |

| От 292.4 ± 5.1 до 389.1 ± 41.0 | От 462.5 ± 176.6 до 721.9 ± 207.4 |

| От 221.4 ± 11.1 до 667.8 ± 73.1 | От 281.1 ± 60.8 до 417.8 ± 123.7 |

| От 223.4 ± 64.2 до 592.5 ± 163.3 | От 317.7 ± 29.7 до 562.9 ± 70.3 |

| Мортмасса, г/м2 | |

| От 533.4 ± 49.4 до 864.6 ± 68.6 | От 226.5 ± 167.7 до 526.2 ± 189.0 |

| От 284.1 ± 20.2 до 406.4 ± 54.3 | От 70.6 ± 57.0 до 413.9 ± 190.1 |

| От 440.0 ± 50.2 до 1237.6 ± 261.9 | От 71.3 ± 81.4 до 321.2 ± 369.8 |

Процессы разложения растительного вещества на Сахалине протекают активнее благодаря более высокой влажности воздуха и ГТК. Плотность травостоя на юге Сахалина более неравномерна, что привело к большим значениям стандартного отклонения, чем в пойме среднего течения р. Оби.

Заключение

Луговые сообщества южной части Сахалина в основном маловидовые (от 8 до 22 видов). Травостой изученных площадок представлен преимущественно злаками и разнотравьем. Доля бобовых растений в большинстве случаев невелика, осоки зарегистрированы только на лугах, не используемых в сельском хозяйстве.

Из представленных экологических групп наиболее распространены эумезофиты. Также луга представлены видами ксеромезофитов, гидромезофитов, гемигидрофитов, гипогидрофитов.

Видовой состав лугов находится в постоянной динамике: в сообществах меняются доминанты и/или появляются сорные виды. Это может быть связано как с сельскохозяйственной обработкой луга (или ее отсутствием), так и с природными явлениями: после влажной осени с большим количеством осадков увеличилась масса влаголюбивых трав.

Сравнение экологической структуры и продуктивности лугов южного Сахалина в период 2022–2024 гг. с аналогичными опубликованными показателями по пойме среднего течения р. Оби (2019–2021 гг.) показало, что растительность пойменных лугов Оби представлена большим количеством экологических групп, чем у лугов южного Сахалина. Значения зеленой массы оказались близки, а надземной мортмассы – выше, чем на сахалинских лугах, что, вероятно, напрямую связано с климатическими условиями.

Продуктивность луговых сообществ высокая (значения зеленой массы варьируют от 281.14 до 721.89 г/м2, ветоши – от 116.28 до 645.88 г/м2, максимум значений подстилки составил 406.56 г/м2), однако травостой неравномерный, что приводит к большим значениям стандартного отклонения. Значения надземной фитомассы могут значительно меняться в разные годы, что подтверждено статистическими методами.

Библиография

Агроклиматические ресурсы Сахалинской области / Отв. ред. А. И. Худякова. Л.: Гидрометеоиздат, 1973. 103 с.

Архив погоды // Rp5. URL: https://rp5.ru/Архив_погоды_в_Южно-Сахалинске,_им._А._П._Чехова_(аэропорт),_METAR (дата обращения: 28.02.2025).

Баишева Э. З., Федоров Н. И., Жигунова С. Н., Широких П. С., Комиссаров М. А., Габбасова И. М., Мулдашев А. А., Бикбаев И. Г., Туктамышев И. Р., Шендель Г. В., Сулейманов Р. Р., Гарипов Т. Т. Продуктивность растительности и запасы углерода в луговой степи на залежи в Башкирском Предуралье (Южно‐Уральский регион) // Юг России: экология, развитие. 2023. Т. 18, № 4. C. 64–73. DOI: 10.18470/1992‐1098‐2023‐4‐64‐73

Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель в Российской Федерации в 2023 году . М.: Росреестр, 2024. 187 с.

Летопись погоды в Южно-Сахалинске // Pogodaiklimat. URL: http://www.pogodaiklimat.ru/history/32150.htm (дата обращения: 28.02.2025).

Полевая геоботаника . М.; Л., 1959–1972. Т. 1–4.

Раменский Л. Г., Цаценкин И. А., Чижиков О. Н., Антипин Н. А. Экологическая оценка кормовых угодий по растительному покрову . М., 1956. 472 с.

Рожкова-Тимина И. О., Зверев А. А., Шепелева Л. Ф. Экологическая оценка луговых фитоценозов южной части Сахалина // Сибирский экологический журнал. 2024. Т. 31, № 2. С. 317–328. DOI: 10.15372/SEJ20240211

Рожкова-Тимина И. О., Павлов М. В., Шепелева Л. Ф. Особенности луговой растительности южной части о. Сахалин // Грозненский естественнонаучный бюллетень. 2023. Т. 8, № 3 (33). С. 72–80. DOI: 10.25744/genb.2023.33.3.011

Селянинов Г. Т. О сельскохозяйственной оценке климата // Труды по сельскохозяйственной метеорологии. 1928. Вып. 20. С. 165–177.

Степанова К. Д. Луга острова Сахалина и вопросы их улучшения . М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961. 100 с.

Титлянова А. А., Базилевич Н. И., Снытко В. А., Ильин В. Б. Биологическая продуктивность травяных экосистем. Географические закономерности и экологические особенности . Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1988. 131 с.

Цаценкин И. А., Савченко И. В., Дмитриева С. И. Методические указания по экологической оценке кормовых угодий тундровой и лесной зон Сибири и Дальнего Востока по растительному покрову . М.: ВНИИК им. В. Р. Вильямса, 1978. 302 с.

Черепанов С. К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР) . CПб.: Мир и семья, 1995. 992 с.

Шепелева Л. Ф., Пудова М. С., Леденева Е. А., Колесниченко Л. Г. Надземная и подземная фитомассы луговых сообществ поймы Средней Оби (Кривошеинский район Томской области) // Журнал Сибирского федерального университа. Биология. 2023. Т. 16, № 4. С. 454–470.

Шепелева Л. Ф., Колесниченко Л. Г., Чураков Е. Е., Пудова М. С., Рожкова-Тимина И. О., Воробьев С. Н. Динамика фитомассы лугов поймы средней Оби в течение вегетационного сезона // Вестник Томского государственного университета. Биология. 2024. Т. 68, № 4. С. 198–216. DOI: 10.17223/19988591/68/11

Shepeleva L. F., Kolesnichenko L. G., Pudova M. S. Dynamics of the aboveground phytomass of the Ob floodplain meadows in the area of the Tomsk carbon polygon (Kaibasovo) // Environmental Dynamics and Global Climate Change. 2022. Vol. 13, No 2. P. 104–119. DOI: 10.18822/edgcc119054

Meetei K. B., Tsopoe M., Chandra G., Mukhopadhyay D., Giri K. Ecosystem productivity and carbon dynamics in Keibul Lamjao National Park, Manipur, India: a gray relational analysis perspective // Environmental Monitoring and Assessment. 2025. Vol. 197, article number 140. DOI: 10.1007/s10661-024-13608-9

© 2011 - 2026

© 2011 - 2026