Введение

В настоящее время можно выделить два основных фактора внешнего воздействия на водные сообщества Петрозаводской губы Онежского озера – антропогенное эвтрофирование при поступлении сточных вод г. Петрозаводска и потепление климата. Потепление климата, в свою очередь, влияет на экосистему Онежского озера прямо – через изменение температурного режима и косвенно – через водосборную территорию посредством усиления стока аллохтонных веществ в водоем. Сценарий изменения водных сообществ при эвтрофировании экосистем хорошо известен и поэтому прогнозируем. Также известно, что в экосистемах больших глубоких водоемов при снижении антропогенной нагрузки происходят процессы реолиготрофизации (Петрова и др., 1987). Процесс трансформации экосистем в современных условиях потепления климата находится пока в стадии активного изучения механизмов наблюдающихся изменений (Shimoda et al., 2011; Izmest'eva et al., 2016). Кроме повышения температуры, для водоемов гумидной зоны еще одним откликом экосистемы на потепление климата стала браунификация, т.е. увеличение цветности воды и содержания в ней железа и железосвязанного фосфора в связи с возрастанием стока аллохтонных веществ (Lehtovaara et al., 2014; Lenard, Ejankowski, 2017; Kalinkina et al., 2020). Совместное воздействие новых климатических условий и изменения антропогенной нагрузки усложняет выяснение их влияния на водные сообщества. Эти виды воздействия на биоту могут проявляться в виде антагонистических, синергетических или аддитивных взаимодействий (Теканова и др., 2018; Creed et al., 2018).

Целью настоящей работы было изучение многолетних изменений количественных показателей фитопланктона Петрозаводской губы Онежского озера, находящейся под влиянием антропогенной нагрузки и стока аллохтонных веществ.

Материалы

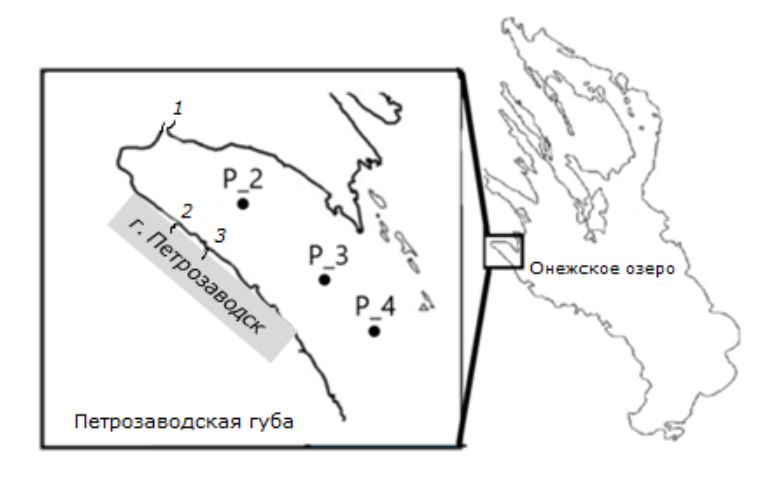

Петрозаводская губа находится в северо-западной части Онежского озера. Длина залива достигает 19 км, средняя ширина 7 км, площадь поверхности 125 км2, средняя глубина 18.2 м, максимальная – 28 м, объем водных масс 1.17 км3 (рис. 1). На побережье губы расположен г. Петрозаводск. В Петрозаводскую губу поступают воды реки Шуи, второго по величине притока Онежского озера (96 % речного стока в губу), малых городских рек Лососинка и Неглинка, ливневые канализационные воды и сточные воды коммунально-промышленного центра г. Петрозаводска.

Рис. 1. Карта-схема Петрозаводской губы Онежского озера с расположением станций отбора проб. 1 – р. Шуя, 2 – р. Неглинка, 3 – р. Лососинка

Рис. 1. Карта-схема Петрозаводской губы Онежского озера с расположением станций отбора проб. 1 – р. Шуя, 2 – р. Неглинка, 3 – р. Лососинка

Fig. 1. Schematic map of the Petrozavodskaya Bay of Lake Onego with the location of sampling stations. 1 – Shuya River, 2 – Neglinka River, 3 – Lososinka River

В период открытой воды выделяются два природных состояния экосистемы Петрозаводской губы – весеннее и летне-осеннее. Весной, когда залив отделен термобаром от открытого плеса озера, качество воды определяется водами р. Шуя. В это время наблюдаются высокие показатели цветности воды (73 град.), растворенного Сорг (10–12 мг/л), Робщ (22 мкг/л), Feобщ (0.42 мг/л) (Калинкина и др., 2019) и проходит единственный сезонный максимум фитопланктона. Весной экосистема залива характеризуется как эвтрофная. Летом и осенью решающее значение имеют озерные воды, заполняющие залив вследствие его высокой открытости. Показатели цветности воды, Сорг, Робщ, Feобщ в воде снижаются до 36 град., 8.7 мг/л, 15 мкг/л и 0.14 мг/л соответственно (Kalinkina et al., 2020), а состояние экосистемы характеризуется как олиго-мезотрофное.

В работе выполнен анализ многолетних данных (1992–2018 гг.) по биомассе фитопланктона и концентрации хлорофилла а в воде из зарегистрированных баз данных (Сярки и др., 2015; Сабылина и др., 2018) и архивных материалов Института водных проблем Севера Карельского научного центра РАН. Пробы воды брались на трех станциях (см. рис. 1) в пелагической глубоководной зоне губы (25 м) из верхнего слоя, равного глубине двух прозрачностей воды. Характеристики цветности воды для анализа многолетних изменений гидрооптических свойств воды были взяты из публикации (Калинкина и др., 2019).

Методы

Анализ данных по фитопланктону выполнялся отдельно для двух больших групп сообщества. Первая группа представлена диатомовым фитопланктоном – основным компонентом альгоценозов озера, составляющим до 99 % их биомассы (Вислянская, 1999; Чекрыжева, 2018). Во вторую группу были объединены остальные представители фитопланктона (зеленые, цианобактерии, золотистые, пирофитовые, эвгленовые, ксантофитовые), которые значительно меньше представлены в сообществе и, как следствие, характеризуются очень высокой изменчивостью.

В соответствии с разными состояниями экосистемы весной и летом, исходный массив данных был поделен на две сезонные фазы – весеннюю (май – июнь), когда проходит сезонный максимум и показатели характеризуются высокой изменчивостью, и летнюю (июль – август) с меньшей вариабельностью. Критериями выделения сезонов была температура поверхности воды 10 °С, достижение которой свидетельствует о начале биологического лета.

Статистические характеристики оценивались с использованием непараметрических методов статистики в лицензированном пакете Statistica Advanced 10 for Windows Ru. При оценке достоверности трендов или различий между показателями состояния планктона в различные периоды наблюдений использовали уровень значимости 0.05.

Для сопоставления направленности многолетних изменений показателей фитопланктона и факторов среды использовалось двойное сглаживание методом скользящей средней (Сярки, 2013), которое предполагает сглаживание ряда как по величине показателя, так и по времени. Такой способ центрирования исключает сдвиги величин относительно оси времени. На следующем этапе обработки данных сглаженные показатели были стандартизированы для устранения различий в единицах измерения и возможности сравнения их многолетних трендов.

Результаты

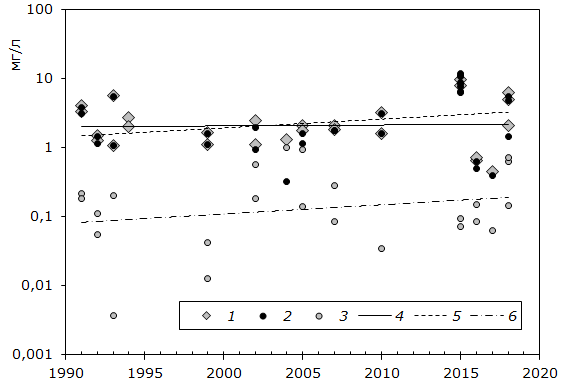

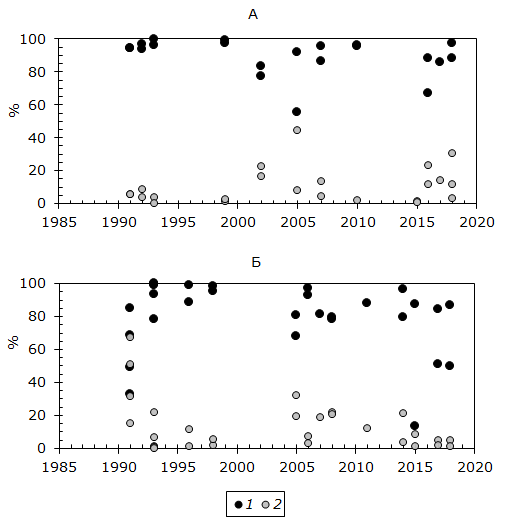

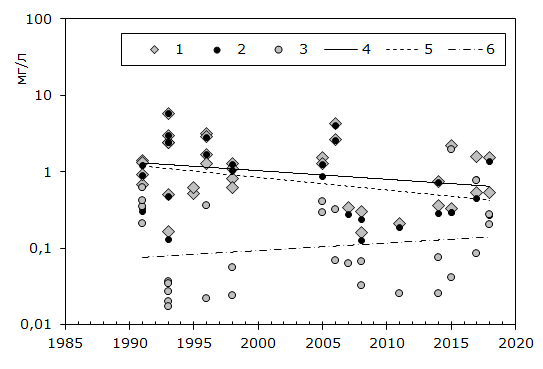

Анализ фитопланктона в весенний период показал, что биомасса диатомей изменялась в диапазоне от 1–5.5 мг/л в начале 1990-х гг. до 0.4–12.0 мг/л в 2010-х гг. В это время до 90 % биомассы и численности фитопланктона составляла холодолюбивая диатомея Aulacoseira islandica (O. Müll.) Sim (Вислянская, 1999). Достоверных изменений в многолетней динамике диатомовых водорослей весной не выявлено. Также не отмечено значимых изменений и в общей биомассе фитопланктона в исследованный период (табл. 1, рис. 2). Весной доля диатомового планктона в сообществе была достаточно устойчива в течение всего периода наблюдений и составляла от 60 до 100 % (рис. 3А).

Таблица 1. Коэффициенты корреляции Спирмена для показателей фитопланктона и влияющих на них факторов среды с годом исследования для периода 1992–2018 гг.

| Показатель | Весна | CV*, % | Лето | CV, % |

| Общая биомасса фитопланктона | 0.05 (31) | 83 | -0.24 (36) | 88 |

| Биомасса диатомовых водорослей | 0.22 (31) | 91 | -0.35 (30) | 121 |

| Биомасса недиатомовых водорослей | 0.12 (24) | 116 | 0.13 (30) | 127 |

| Хлорофилл а | 0.23 (21) | 36 | -0.53 (25) | 38 |

| Цветность воды | 0.48 (34) | 35 | 0.46 (63) | 27 |

| Фосфор общий | 0.56 (37) | 31 | 0.47 (51) | 31 |

| Годовой объем сточных вод | 0.98 (20) | |||

Примечание. Жирным шрифтом обозначены достоверные коэффициенты корреляции (р = 0.05); в скобках указан объем выборки; CV* – коэффициент вариации.

Рис. 2. Многолетняя динамика средней в фотическом слое биомассы фитопланктона в Петрозаводской губе в весенний период, мг/л. 1 – общая биомасса фитопланктона, 2 – биомасса диатомовых водорослей, 3 – биомасса недиатомовых водорослей, 4 – линия тренда общей биомассы, 5 – линия тренда биомассы диатомовых, 6 – линия тренда биомассы недиатомовых

Fig. 2. Long-term dynamics of the average phytoplankton biomass in the photic layer in Petrozavodskaya Bay in the spring, mg/l. 1 – total phytoplankton biomass, 2 – diatom biomass, 3 – non-diatom biomass, 4 – trend line of total biomass , 5 – trend line of diatom biomass, 6 – trend line of non-diatom biomass

В составе недиатомового фитопланктона весной в небольшом количестве встречались пирофитовые, хлорококковые и цианобактерии. Хотя значимых трендов биомассы недиатомовых водорослей за многолетний период не было обнаружено (см. табл. 1, рис. 2), однако с середины 2000-х гг. отмечено возрастание изменчивости их доли в сообществе, которая составила 1‒44 %. В более ранний период доля недиатомового фитопланктона в биомассе весеннего сообщества не превышала 10 % (см. рис. 3А).

Рис. 3. Доля диатомовых и недиатомовых водорослей в биомассе фитопланктона Петрозаводской губы в весенний (А) и летний (Б) периоды, %. 1 – диатомовый фитопланктон, 2 – недиатомовый фитопланктон

Fig. 3. The proportion of diatoms and non-diatoms in the phytoplankton biomass of Petrozavodskaya Bay in spring (A) and summer (Б), %. 1 – diatom phytoplankton, 2 – non-diatom phytoplankton

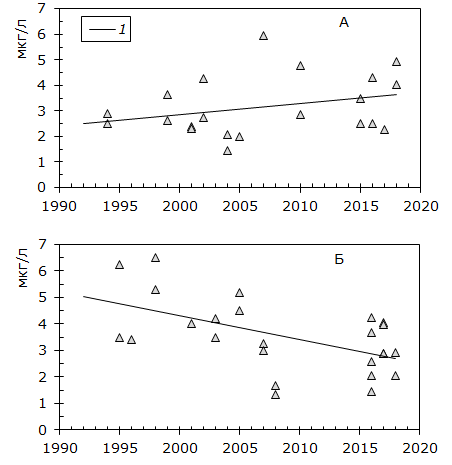

Отсутствие значимых изменений в обилии фитопланктона в весенний период 1992‒2018 гг. подтверждалось величинами хлорофилла а, варьирование которого не имело значимого направленного характера (рис. 4А, см. табл. 1).

Рис. 4. Многолетняя динамика содержания хлорофилла а в фотическом слое Петрозаводской губы в весенний (А) и летний (Б) периоды, мкг/л. 1 – линия тренда

Fig. 4. Long-term dynamics of chlorophyll a content in the photic layer of Petrozavodskaya Bay in the spring (A) and summer (Б), μg/l. 1 – trend line

В летний период отмечалась заметная тенденция к снижению биомассы диатомового планктона: от 0.1–5.8 (в среднем от 1.5) мг/л в начале 1990-х гг. до 0.2–2.2 (в среднем 0.5) мг/л – в 2010-х гг. (рис. 5). Той же тенденции, что у диатомовых, следует и динамика общей биомассы фитопланктона летом. Тем не менее наблюдаемое снижение биомассы диатомовых оказалось статистически незначимым (см. табл. 1), скорее всего, из-за очень высокой вариабельности показателя (CV = 121 %) (см. табл. 1).

Рис. 5. Многолетняя динамика средней в фотическом слое биомассы фитопланктона в Петрозаводской губе в летний период, мг/л. 1 – общая биомасса фитопланктона, 2 – биомасса диатомовых водорослей, 3 – биомасса недиатомовых водорослей, 4 – линия тренда общей биомассы, 5 – линия тренда биомассы диатомовых, 6 – линия тренда биомассы недиатомовых

Fig. 5. Long-term dynamics of the average phytoplankton biomass in the photic layer of Petrozavodskaya Bay in the summer, mg/l. 1 – total phytoplankton biomass, 2 – diatom biomass, 3 – non-diatom biomass, 4 – trend line of total biomass , 5 – trend line of diatom biomass , 6 – trend line of non-diatom biomass

Обнаруженное снижение количества диатомовых водорослей обусловило необходимость оценки их роли в альгоценозе. Анализ данных показал, что в 2010-х гг. в летний период изменчивость доли диатомовых в общей биомассе фитопланктона была высока и составляла от 13 до 96 %. Довольно высокая изменчивость доли диатомовых в сообществе отмечалась и в начале 1990-х гг., достигая 33–100 % (см. рис. 3Б). В то же время в 1996–2008 гг. этот показатель изменялся в меньших пределах – 68–99 %. Высокая изменчивость в 1990-е гг. доли диатомовых как основного компонента альгоценозов Петрозаводской губы может указывать на снижение устойчивости фитопланктонного комплекса при изменении условий среды и некоторые признаки перестройки в сообществе. Так, в начале 1990-х гг. антропогенная нагрузка коммунально-промышленных сточных вод г. Петрозаводска на залив была максимальной за время существования станции биологической очистки сточных вод (Сабылина, 1999; Литвинова и др., 2021). На следующем этапе, с конца 1990-х до 2008 гг., произошло снижение антропогенной нагрузки и стабилизация количественных показателей диатомового комплекса. В 2010-х гг. увеличение вариабельности доли диатомовых произошло на фоне стабильно низкой антропогенной нагрузки (Литвинова и др., 2021), что может указывать на изменение факторов среды. В биомассе недиатомовых водорослей летом значимых тенденций изменения также не наблюдалось (см. рис. 5).

Тем не менее летом отмечалось достоверное (p < 0.05) снижение концентрации хлорофилла а в воде Петрозаводской губы, что может быть связано с уменьшением развития летнего диатомового комплекса (см. рис. 4Б), который составляет 80 % всей биомассы альгоценоза (Вислянская, 1999; Чекрыжева, 2012).

Обсуждение

На уровень развития фитопланктона в Петрозаводской губе могут влиять изменение антропогенной нагрузки и климатических условий, в частности речного стока, несущего окрашенные гумусовые вещества (растворенный Сорг) и железосвязанный фосфор в их составе. Объем коммунально-промышленных сточных вод г. Петрозаводска с 1990 по 2018 г. сократился в 3 раза (Сабылина, 1999; Литвинова и др., 2021). Содержание в их составе фосфатов и нитратов уменьшилось за период с 2000 по 2018 г. в 8 и 5 раз соответственно (Литвинова и др., 2021). Происходит достоверное увеличение среднегодовой температуры воздуха со скоростью 0.031 °С / год за период 1959–2014 гг. (Диагноз и прогноз..., 2020). Потепление климата привело к увеличению зимнего речного стока и, соответственно, гумусовых веществ (т.е. растворенного Сорг) в его составе в Петрозаводскую губу и возрастанию цветности воды (Калинкина и др., 2018).

Произошедшие изменения отразились на ключевых для фитопланктона химических и гидрооптических характеристиках воды Петрозаводской губы. С 1992 г. отмечено достоверное снижение концентрации нитратного азота (Galakhina et al., 2022), хотя соотношение Редфилда пока сохраняется высоким (Galakhina et al., 2022; Zobkov et al., 2022) и далеко от критического значения 7 (Reynolds, 2008), когда изменение баланса биогенных элементов способно вызвать структурные перестройки фитопланктона. Напротив, содержание общего фосфора в воде Петрозаводской губы увеличилось с 12 до 22 мкг/л в весенний период по сравнению с 1990-ми гг. (Калинкина и др., 2019; Kalinkina et al., 2020) вследствие увеличения его зимнего стока с речными водами (Калинкина и др., 2018). В летний период 1990‒2010-х гг. концентрация Робщ в заливе существенно не изменилась (15–17 мкг/л).

Цветность воды в Петрозаводской губе с 1990 г. увеличилась с 56 до 73 град. весной и с 27 до 36 град. летом (Калинкина и др., 2019). При увеличении цветности воды возрастает коэффициент экстинкции света, причем для разных длин волн по-разному (Чехин, 1987). Оптимум поглощения света диатомовым планктоном, главным компонентом альгоценоза, находится в диапазоне длин волн 400–450 нм (Гольд и др., 1984). Расчеты по формуле, связывающей коэффициент экстинкции, цветность и прозрачность воды (Чехин, 1987), показали, что весной в Петрозаводской губе коэффициент экстинкции в диапазоне волн 400–450 нм увеличивается на 14 %. Такое же увеличение коэффициента экстинкции наблюдается и в летнее время (табл. 2).

Таблица 2. Гидрооптические характеристики воды Петрозаводской губы

| Годы | Весна | Лето | ||||

| цветность | α 400 | α 450 | цветность | α 400 | α 450 | |

| 1990-е | 56 | 5.16 | 0.87 | 27 | 2.78 | 0.52 |

| 2010-е | 73 | 5.90 | 0.93 | 36 | 3.21 | 0.55 |

Примечание. α – коэффициент экстинкции света.

В весенний период 1980‒1990-х гг. концентрации Сорг, определяющего цветность воды, составляла 10 мг/л (Пирожкова, 1990), а весной 2020 г. – 12 мг/л (Сабылина, 2015). Летом средняя концентрация Сорг в Петрозаводской губе за период исследований значительно не изменилась и составляла около 8.7 мг/л (Zobkov et al., 2022).

Отсутствие многолетних изменений уровня развития фитопланктона весной в условиях изменения внешних факторов можно объяснить разнонаправленностью их действия. Так, возрастание цветности воды и растворенного Сорг еще более ухудшает световые условия существования фитопланктона, которые и ранее были близки к пороговым (см. табл. 2). В публикации (Creed et al., 2018) приводится экспериментальная пороговая величина растворенного Сорг 5 мг/л, в работе (Bergström, Karlsson, 2019) – 11 мг/л, в работе (Senar et al., 2019) – 15 мг/л, при которых начинается световое лимитирование развития фитопланктона.

С другой стороны, особые термогидродинамические условия, складывающиеся в заливе весной, выступают фактором, который может стимулировать развитие фитопланктона. В весенний период в заливе формируется особый термобар, который называют речным (riverine thermal bar). Это малоизученное гидрологическое явление возникает весной и осенью в районе впадения больших рек в глубокие озера (Holland et al., 2001; Sherstyankin et al., 2007). Весной теплые речные воды распределяются в поверхностном слое воды, формируя расслоение водной толщи по температуре и химическому составу. В эпилимнионе Петрозаводской губы весной отмечаются наиболее высокие в годовом цикле показатели цветности воды, Сорг, Робщ, микроэлементов (Fe, Mg, Cu, Zn), которые в 1.5‒2 раза превышают соответствующие величины в придонных слоях воды (Zobkov et al., 2022). Таким образом, в более теплом верхнем 3–5-метровом слое воды концентрируются питательные вещества и фитопланктон. Возможно, такие особые условия функционирования планктона в весенний период являются более важными, чем ухудшение световых условий.

В летний период была обнаружена направленность к снижению обилия фитопланктона. Обнаруженная тенденция снижения летней биомассы фитопланктона подтверждается одновременным снижением хлорофилла а в воде летом 1992‒2018 гг. В отношении этого показателя выявлен хоть и слабый, но достоверный тренд. Значительная изменчивость показателей развития фитопланктона, в частности биомассы диатомового комплекса (коэффициент вариации 121 %), могла быть одной из причин отсутствия достоверного временного тренда, хотя тенденция к снижению биомассы диатомей была обнаружена. Более низкая вариабельность величин хлорофилла а (коэффициент вариации 38 %) определяет его большую информативность, что позволило статистически подтвердить выявленную в фитопланктоне тенденцию к уменьшению количественного развития.

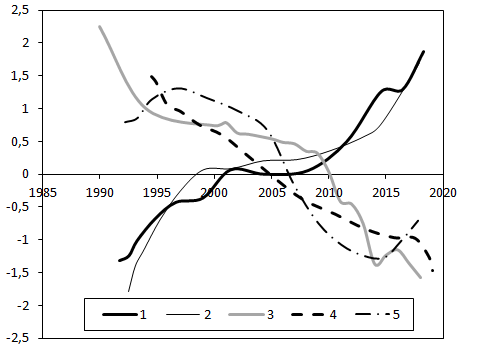

Нерегулярность рядов данных и отсутствие синхронности гидрохимических и гидробиологических наблюдений (разные летние даты и месяцы) не позволили выполнить многомерный статистический анализ летних данных, который позволил бы выявить значимые ключевые факторы, определяющие многолетнее снижение количества фитопланктона летом в Петрозаводской губе. Тем не менее оценка коэффициентов корреляции Спирмена между отдельным показателем и годом исследования показала значимое снижение концентрации летнего хлорофилла а и объемов сточных вод Петрозаводского промузла на протяжении 1992–2018 гг. В этот же период значимо возрастали цветность воды и содержание общего фосфора в воде Петрозаводской губы (см. табл. 1). Наиболее наглядно направленность трендов показателей представлена на рис. 6, где отображены их многолетние траектории.

Рис. 6. Сглаженные траектории изменения факторов среды и показателей фитопланктона (стандартизированные величины). 1 – общий фосфор, 2 – цветность воды, 3 – годовой объем сточных вод Петрозаводского промцентра, 4 – хлорофилл а, 5 – биомасса диатомовых водорослей

Fig. 6. Smoothed trajectories of changes in environmental factors and phytoplankton indicators (standardized values). 1 – total phosphorus, 2 – water color, 3 – annual volume of wastewater from the Petrozavodsk industrial center, 4 – chlorophyll a, 5 – diatoms biomass

Как видно из рис. 6, снижение диатомового планктона как основного компонента фитопланктона и хлорофилла а происходит на фоне увеличения концентрации общего фосфора. Кажущееся противоречие объясняется тем, что многолетнее увеличение общего фосфора происходит в результате возрастания стока аллохтонных веществ, на что указывает рост цветности воды. Такой фосфор находится в железосвязанной органической форме в составе гумуса. В то же время снижение уровня количественного развития фитопланктона происходит параллельно с сокращением объема сточных вод Петрозаводского коммунально-промышленного центра. В составе сточных вод в водоем поступает реактивный фосфор, максимально доступный для фитопланктона. Таким образом, мы полагаем, что на данном этапе функционирования экосистемы Петрозаводской губы ключевым фактором снижения количества летнего фитопланктона является снижение антропогенной нагрузки на залив.

Заключение

В последние 30 лет произошло снижение антропогенной нагрузки на Петрозаводскую губу Онежского озера, увеличение цветности воды и концентрации общего фосфора в результате возрастания стока гумусовых веществ. В настоящей работе выявлено, что в весенний период количественные показатели развития фитопланктона, в т.ч. диатомового как основы сообщества, остаются неизменными за последние 30 лет, несмотря на ухудшение световых условий. Летом отмечается уменьшение биомассы фитопланктона и концентрации хлорофилла а. При этом только концентрация хлорофилла а как менее изменчивого показателя снижается значимо. Показаны среднемноголетние траектории снижения биомассы фитопланктона, концентрации хлорофилла а и антропогенной нагрузки на залив, несмотря на увеличение концентрации общего фосфора в воде в результате браунификации. Фосфор, поступающий в залив в составе гумусового вещества с речными водами, является недоступным для фитопланктона, в то время как в составе сточных вод поступает реактивный фосфор. Выявленное снижение показателей развития фитопланктона летом может быть лишь первым этапом изменения экосистемы в условиях масштабного изменения внешних факторов среды. Кроме того, необходимо учитывать, что в условиях сложного многофакторного и разнонаправленного воздействия внешних факторов на экосистему Петрозаводской губы ее отклик будет нелинейным.

Библиография

Вислянская И. Г. Структура и динамика биомассы фитопланктона // Онежское озеро. Экологические проблемы / Отв. ред. Н. Н. Филатов. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1999. С. 146–158.

Гольд В. М., Гаевский Н. А., Григорьев Ю. С., Попельницкий В. А., Гехман А. В. Теоретические основы и методы изучения флюоресценции хлорофилла : Учебное пособие. Красноярск: КГУ, 1984. 84 с.

Диагноз и прогноз термогидродинамики и экосистем великих озер России / Под ред. Н. Н. Филатова. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2020. 255 с.

Калинкина Н. М., Теканова Е. В., Сабылина А. В., Рыжаков А. В. Изменения гидрохимического режима Онежского озера с начала 1990-х годов // Известия Российской академии наук. Сер.: Геогр. 2019. № 1. С. 62‒72. DOI: 10.31857/S2587-55662019162-72

Калинкина Н. М., Филатов Н. Н., Теканова Е. В., Балаганский А. Ф. Многолетняя динамика стока железа и фосфора в Онежское озеро с водами р. Шуя в условиях климатических изменений // Региональная экология. 2018. № 2 (52). С. 7‒15. DOI: 10.30694/1026-5600-2018-2-65-73

Литвинова И. А., Калинкина Н. М., Теканова Е. В., Макарова Е. М., Ефимова А. Н. Антропогенная нагрузка и биоиндикация состояния Онежского озера (Верхне-Свирского водохранилища) : Свидетельство о государственной регистрации базы данных RU 2021620975, 17.05.2021. Правообладатель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр «Карельский научный центр Российской академии наук», 2021.

Петрова Н. А., Гусаков Б. Л., Стравинская Е. А. Особенности антропогенного эвтрофирования больших глубоких озер // Современное состояние экосистемы Ладожского озера / Отв. ред. Н. А. Петрова, Г. Ф. Расплетина. Л.: Наука, 1987. С. 6–11.

Пирожкова Г. П. Гидрохимический режим озера и его изменение под влиянием антропогенного воздействия // Экосистема Онежского озера и тенденции ее изменения / Под ред. З. С. Кауфмана. Л.: Наука, 1990. С. 95–147.

Сабылина А. В. Современный гидрохимический режим озера // Онежское озеро. Экологические проблемы / Отв. ред. Н. Н. Филатов. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1999. С. 58–109.

Сабылина А. В. Химический состав губ Онежского озера, подверженных антропогенному загрязнению // Крупнейшие озера-водохранилища Северо-Запада европейской территории России: современное состояние и изменения экосистем при климатических и антропогенных воздействиях / Отв. ред. Н. Н. Филатов. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2015. С. 77‒88.

Сабылина А. В., Теканова Е. В., Калинкина Н. М. Хлорофилл «а» в воде Онежского озера : Свидетельство о государственной регистрации базы данных RU 2018621068, 13.07.2018. Правообладатель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр «Карельский научный центр Российской академии наук», 2018.

Сярки М. Т. Изучение траекторий сезонной динамики планктона с помощью метода двойного сглаживания // Принципы экологии. 2013. № 1. С. 62–68. DOI: 10.15393/j1.art.2013.2141

Сярки М. Т., Теканова Е. В., Чекрыжева Т. А. Планктон пелагиали Онежского озера : Свидетельство о государственной регистрации базы данных RU 2015620274, 13.02.2015. Правообладатель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт водных проблем Севера Карельского научного центра РАН, 2018.

Теканова Е. В., Калинкина Н. М., Кравченко И. Ю. Геохимические особенности функционирования биоты в водоемах Карелии // Известия Российской академии наук. Сер. геогр. 2018. № 1. С. 90‒100. DOI: 10.7868/S2587556618010083

Чекрыжева Т. А. Ресурсный потенциал кормовой базы Онежского озера: фитопланктон Онежского озера : Свидетельство о государственной регистрации базы данных RU 2018621090, 16.07.2018. Правообладатель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр «Карельский научный центр Российской академии наук», 2018.

Чехин Л. П. Световой режим водоемов / Ред. В. Н. Адаменко. Петрозаводск: Карельский филиал АН СССР, 1987. 130 с.

Bergström A.-K., Karlsson J. Light and nutrient control phytoplankton biomass responses to global change in northern lakes // Global Change Biology. 2019. Vol. 25, No 6. P. 2021‒2029. DOI: 10.1111/gcb.14623

Creed I. F., Bergström A.-K., Trick C. G., Grimm N. B., Hessen D. O., Karlsson J., Kidd K. A., Kritzberg E., McKnight D. M., Freeman E. C., Senar O. E., Andersson A., Ask J., Berggren M., Cherif M., Giesler R., Hotchkiss E. R., Kortelainen P., Palta M. M., Vrede T., Weyhenmeyer G. A. Global change-driven effects on dissolved organic matter composition: Implications for food webs of northern lakes // Global Change Biology. 2018. Vol. 24, No 8. P. 3692–3714. DOI: 10.1111/gcb.14129

Galakhina N., Zobkov M., Zobkova M. Current chemistry of Lake Onego and its spatial and temporal changes for the last three decades with special reference to nutrient concentrations // Environmental Nanotechnology, Monitoring and Management. 2022. Vol. 17, 100619. P. 1–14. DOI: 10.1016/j.enmm.2021.100619

Holland P. R., Kay A., Botte V. A. Numerical study of the dynamics of the riverine thermal bar in a deep lake // Environmental Fluid Mechanics. 2001. No 1. P. 311–332. DOI: 10.1023/A:1013106526253

Izmest'eva L. R., Moore M. V., Hampton S. E., Ferwerda C. J., Derek K., Gray D. K., Woo K. H., Pislegina H. V., Krashchuk L. S., Shimaraeva S. V., Silow E. A. Lake – wide physical and biological trends associated with warming in Lake Baikal // Journal of Great Lakes Research. 2016. Vol. 42, No 1. P. 6–17. DOI: 10.1016/j.jglr.2015.11.006

Kalinkina N., Tekanova E., Korosov A., Zobkov M., Ryzhakov A. What is the extent of water brownification in Lake Onego, Russia? // Journal of Great Lakes Research. 2020. Vol. 46, No 4. P. 850–861. DOI: 10.1016/j.jglr.2020.02.008

Lehtovaara A., Arvola L., Keskitao J., Olin M., Rask M., Salonen K., Sarvala J., Tulonen T., Vuorenmaa J. Responses of zooplankton to long – term environmental changes in a small boreal lake // Boreal Environment Research. 2014. Vol. 19 (suppl. A). P. 97–111.

Lenard T., Ejankowski W. Natural water brownification as a shift in the phytoplankton community in a deep hard water lake // Hydrobiologia. 2017. Vol. 787. P. 153–166. DOI: 10.1007/s10750-016-2954-9

Reynolds C. S. Ecology of phytoplankton. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 535 p.

Senar O. E., Creed I. F., Strandberg U., Arts M. T. Browning reduces the availability but not the transfer of essential fatty acids in temperate lakes // Freshwater Biology. 2019. Vol. 64, No 12. P. 2107–2119. DOI: 10.1111/fwb.13399

Sherstyankin P. P., Ivanov V. G., Kuimova L. N. et al. Formation of waters of the Selenga Shallow Waters taking account of the seasonal variations in river runoff, thermal convection, and thermobars // Water Resources. 2007. Vol. 34, No 4. P. 408–414. DOI: 10.1134/S0097807807040057

Shimoda Y., Azim M. E., Perhar G., Ramin M., Kenney M. A., Sadraddini S., Gudimov A., Arhonditsis G. B. Our current understanding of lake ecosystem response to climate change: What have we really learned from the north temperate deep lakes? // Journal of Great Lakes Research. 2011. Vol. 37. P. 173–193. DOI: 10.1016/j.jglr.2010.10.004

Smirnov S. I., Zdorovennov R. E., Efremova T. V., Palshin N. I., Smirnovsky A. A., Bogdanov S. R., Terzhevik A. Yu., Zdorovennova G. E. Parameters of water column stability in a small polymictic lake in years of different weather conditions // Water Resources. 2024. Vol. 51, No 3. P. 299‒313. DOI: 10.1134/S0097807824700817

Zobkov M., Zobkova M., Galakhina N., Efremova T., Efremenko N., Kulik N. Data on the chemical composition of Lake Onego water in 2019‒2021 // Data in Brief. Vol. 42, 108079. Available online. Accepted 15 March 2022. DOI: 10.1016/j.dib.2022.108079

Благодарности

Работа выполнена в рамках Государственного задания № 121021700117-3 Института водных проблем Севера Карельского научного центра РАН.

© 2011 - 2026

© 2011 - 2026