Введение

Оценка экологического состояния различных водных объектов Сибири в настоящее время привлекает пристальное внимание в связи с интенсивным освоением природных ресурсов и необходимостью их усиленной охраны (Габышев, Габышева, 2018; Баженова, Барсукова, 2022; Bazhenova, Barsukova, 2023).

Река Мана является крупным правобережным притоком р. Енисей, впадающим в него в 12 км ниже плотины Красноярской ГЭС. Протяженность реки составляет 475 км, площадь водосборного бассейна – 9320 км2, падение русла от истоков до устья достигает примерно 1280 м. Среднемесячный сток Маны (по данным гидрометеорологической станции в п. Манском) составляет около 100 м3/с и значительно меняется в течение года. Скорость течения реки варьируется от 4 км/ч в низовьях до 8 км/ч в верховьях. Средняя глубина колеблется от 68 до 145 см, максимальные глубины не превышают 3.5–4.0 м. Прозрачность воды по диску Секки высокая, обычно до дна. Гидрологические характеристики реки указывают на ее ярко выраженный горный характер. Большая часть течения р. Маны проходит по территории национального парка «Красноярские Столбы», обозначая его западную границу, но истоки и устье реки находятся вне территории парка (Запекина-Дулькейт, 1972; Наблюдение процессов и явлений..., 2023).

Согласно данным гидрохимического мониторинга, основными загрязняющими веществами воды р. Маны являются железо, алюминий, медь, цинк, марганец. В 2022 г. был зафиксирован случай экстремального загрязнения ионами цинка (144.8 ПДК), а в 2023 г. – ионами меди (28.3 ПДК) (Государственный доклад..., 2023, 2024).

В настоящее время река испытывает и значительную рекреационную нагрузку, в летнее время по ней осуществляется туристический водный сплав. Устье Маны расположено на селитебной территории, и в летнее время здесь происходит неорганизованный отдых местного населения (Река Мана, 2025).

Фитопланктон р. Маны до настоящего времени был изучен недостаточно. Некоторые сведения о диатомовых водорослях реки имеются в работе Б. В. Скворцова (Skvortzow, 1971). Экологическое состояние и качество воды реки исследовали только по показателям перифитона, зоопланктона и зообентоса. По результатам наших предыдущих исследований в 2021–2022 гг. были определены некоторые показатели развития фитопланктона и качество вод реки (Эйхвальд, Баженова, 2022, 2023а, 2023б). Сведения, полученные по результатам исследований реки в 2023–2024 гг., позволили существенно дополнить характеристику ее фитопланктона и более полно оценить качество воды.

Цель работы – оценить современное экологическое состояние и качество воды р. Маны по структурным показателям фитопланктонных сообществ.

Материалы

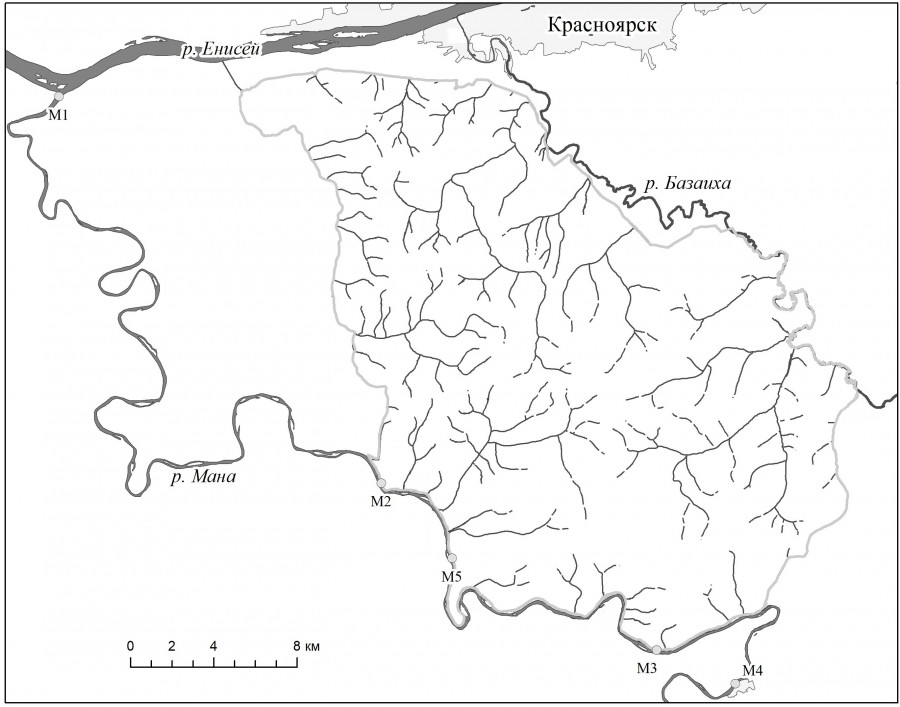

В статье использованы материалы обработки проб фитопланктона р. Маны, отобранных в период открытой воды в 2021–2024 гг. (рис. 1).

Рис. 1. Карта-схема р. Маны с указанием точек отбора проб: М1 – устье, М2 – кордон Кандалак, М3 – кордон Берлы, М4 – пос. Береть, М5 – старица

Fig. 1. A schematic map of the Mana River with sampling points: M1 – estuary, M2 – Kandalak cordon, M3 – Berla cordon, M4 – settlement Beret, M5 – staritsa

Методы

Количественные пробы фитопланктона объемом 0.5 л отбирали зачерпыванием из поверхностного слоя воды. Качественные пробы получали процеживанием 20–50 л воды через сеть Апштейна (газ № 78) и путем интегрирования количественных. Пробы фиксировали 40 % формалином с добавлением раствора Люголя, концентрировали осадочным способом. Обработку проб проводили на световом микроскопе Euler Professor 770Т. Численность клеток водорослей учитывали в счетной камере Горяева в двух повторностях, биомассу фитопланктона рассчитывали счетно-весовым методом (Методы гидробиологических исследований..., 2024). Трофический статус и качество воды оценивали по биомассе фитопланктона (Оксиюк и др., 1993).

К доминантам относили виды, численность которых составляла не менее 10 % от общей. Анализ доминирующего комплекса проводили по показателям частоты встречаемости (pF), частоты доминирования (DF) и порядка доминирования (Dt) (Кожова, 1970; Горбулин, 2012).

Таксономический список водорослей составлен с учетом современных систем классификации, видовые названия уточняли с использованием международной базы данных Algaebase (Guiry, Guiry, 2025).

Для изучения параметров альфа-разнообразия фитопланктоценоза в программе PAST (Paleontological Statistics Software for Education and Data Analysis) были рассчитаны индексы Шеннона (H), Маргалефа (d), выравненности сообщества Симпсона (S) и доминирования Симпсона (D) (PAST 4, 2024). Расчет показателей численности и биомассы фитопланктона в среднем по реке проводили в программе Microsoft Office Excel.

Результаты

Температура атмосферного воздуха во время отбора проб фитопланктона в среднем составляла 2.9–17.25 оС. Температура поверхностного слоя воды весной равнялась 6.09 оС, в летний период колебалась в пределах 16.50–22.92 оС. Активная реакция воды изменялась от нейтральной до слабощелочной (7.15–8.62).

В фитопланктоне р. Маны идентифицировано 159 видовых и внутривидовых таксонов, включая номенклатурный ранг вида (ВВТ), из 7 отделов: Bacillariophyta – 108, Chlorophyta – 29, Cyanoprokaryota – 6, Euglenophyta – 6, Chrysophyta – 5, Chаrophyta – 4, Dinophyta – 1. Основную часть (67.92 %) таксономического списка формируют диатомовые водоросли, значительно уступают им зеленые водоросли (18.24 %). Остальные отделы водорослей значимой роли в формировании видового богатства фитопланктоценоза р. Маны не играют (табл. 1).

Таблица 1. Таксономическая структура фитопланктона р. Маны, 2021–2024 гг.

| Отдел | Класс | Количество | ||||

| порядков | семейств | родов | видов | ВВТ | ||

| Cyanoprokaryota | Cyanophyceae | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 |

| Chrysophyta | Chrysophyceae | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 |

| Dinophyta | Dinophyceae | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Euglenophyta | Euglenophyceae | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 |

| Bacillariophyta | Coscinodiscaceae | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Mediophyceae | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |

| Bacillariophyceae | 9 | 19 | 36 | 103 | 105 | |

| Chlorophyta | Chlorophyceae | 2 | 11 | 14 | 22 | 22 |

| Trebouxiophyceae | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | |

| Ulvophyceae | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

| Charophyta | Zygnematophyceae | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |

| Всего | 23 | 48 | 73 | 157 | 159 | |

Доминирующий комплекс фитопланктона р. Маны формируют 11 ВВТ из 4 отделов, в т. ч.: Cyanoprokaryota – 3, Bacillariophyta – 5, Chlorophyta – 2, Chrysophyta – 1. К доминирующим видам относится 7.43 % от общего числа ВВТ, в их составе преобладают диатомеи.

Высокая встречаемость (pF = 70–100) отмечалась у Cocconeis placentula Ehr., C. euglypta Ehr. и Aphanocapsa holsatica (Lemm.) Cronb. et Komarek. Максимальные показатели порядка и частоты доминирования (DF = 100, Dt = 100) характерны для цианопрокариоты A. holsatica и диатомеи C. euglypta.

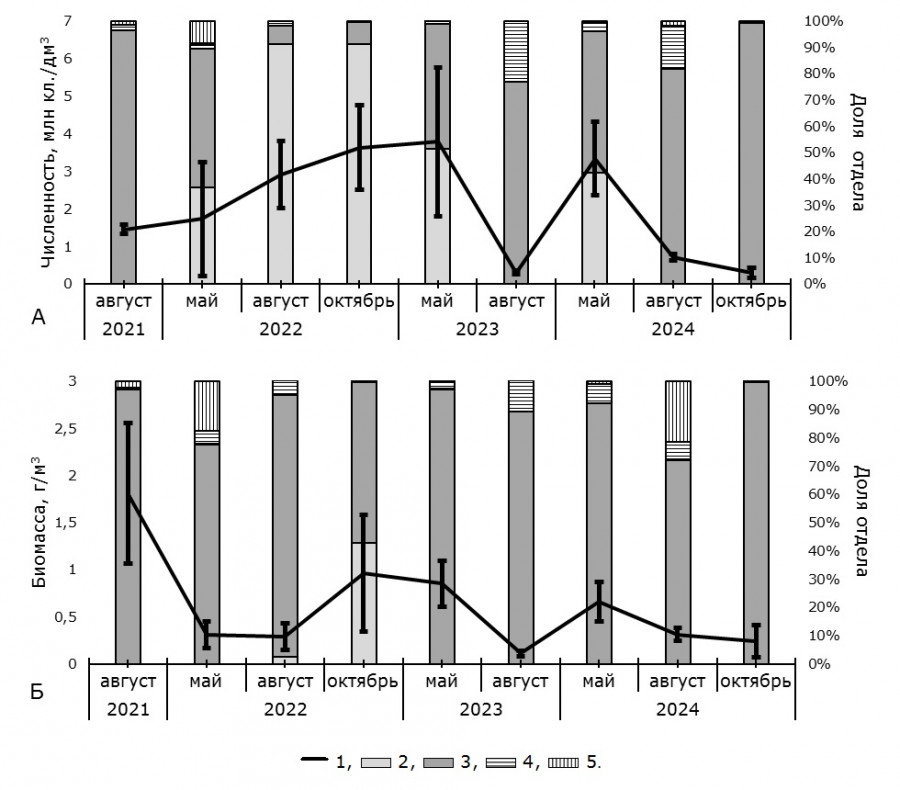

Показатели общей численности и общей биомассы фитопланктона в среднем по реке в разные годы исследований значительно варьировали, колеблясь в широких пределах в зависимости от сезона отбора проб (рис. 2).

Рис. 2. Сезонная и межгодовая динамика общей численности (А) и общей биомассы (Б) фитопланктона р. Маны, 2021–2024 гг.: 1 – средняя общая численность (А, млн кл./дм3), средняя биомасса (Б, г/м3); средний вклад (%) отделов водорослей: 2 – Cyanoprokaryota, 3 – Bacillariophyta, 4 – Chlorophyta, 5 – прочие

Fig. 2. Seasonal and interannual dynamics of the total abundance (A) and total biomass (B) of phytoplankton in the Mana River, 2021–2024: 1 – average total abundance (A, million cells/dm3), average biomass (B, g/m3); average contribution (%) of algae divisions: 2 – Cyanoprokaryota, 3 – Bacillariophyta, 4 – Chlorophyta, 5 – others

Наибольший вклад в формирование общей численности фитопланктона весной 2022 и 2024 гг. вносили диатомовые водоросли (в среднем 52.69 и 53.81 %), а в 2023 г. – цианопрокариоты (51.28 %). Максимальная численность (3.79 ± 1.98 млн кл./дм3) и биомасса (0.85 ± 0.24 г/м3) фитопланктона наблюдалась весной 2023 г. Основу биомассы весеннего фитопланктона во все годы исследований формируют диатомеи (77.36–96.74 %).

В летний сезон общая численность фитопланктона р. Маны колебалась от 0.30 ± 0.05 до 2.91 ± 0.89 млн кл./дм3, а биомасса от 0.11 ± 0.03 до 1.81 ± 0.75 г/м3. Максимальный вклад в численность и биомассу летнего фитопланктона вносили диатомовые водоросли, доля которых составляла соответственно 96.70 и 97.09 %. Вклад водорослей других отделов был минимальным, и только летом 2022 г. наблюдалась интенсивная вегетация цианопрокариот рода Aphanocapsa, формирующих 91.36 % общей численности фитопланктона (см. рис. 2).

В осенний сезон максимальная численность (3.63 ± 1.12 млн кл./дм3) и биомасса (0.96 ± 0.62 г/м3) фитопланктона р. Маны была отмечена в 2022 г. В это время основу общей численности фитопланктона реки формировали цианопрокариоты Pleurocapsa minor, а в 2024 г. – диатомовые водоросли. Основу общей биомассы фитопланктона по-прежнему создавали диатомовые водоросли.

Трофический статус р. Маны по показателям развития фитопланктона в годы исследований соответствовал олиготрофной категории вод, исключением являлось лето 2021 г., когда воды реки относились к мезотрофной категории. Класс качества воды варьировал от 1-го класса «предельно чистая» до 3-го класса «удовлетворительной чистоты» (разряд «достаточно чистая») (табл. 2).

Таблица 2. Качество воды и трофический статус р. Маны в 2021–2024 гг.

| Время отбора проб | Класс качества воды по биомассе фитопланктона | Класс качества воды по УКИЗВ* | Категория трофности |

| 2021 | |||

| август | 3а – удовлетворительной чистоты | 4а – загрязненная | мезотрофная |

| 2022 | |||

| май | 2а – чистая | 3б – удовлетворительной чистоты | олиготрофная |

| август | 2а – чистая | ||

| октябрь | 2б – чистая | ||

| 2023 | |||

| май | 2б – чистая | 4а – загрязненная | олиготрофная |

| август | 1 – предельно чистая | ||

| 2024 | |||

| май | 2б – чистая | нет данных | олиготрофная |

| август | 2а – чистая | ||

| октябрь | 2а – чистая | ||

Примечание. * – УКИЗВ – удельный комбинаторный индекс загрязненности воды (Государственный доклад..., 2024).

Параметры альфа-разнообразия фитопланктоценоза р. Маны имеют невысокие значения, варьируя в широких пределах в зависимости от времени и места отбора. Индекс Маргалефа изменялся в пределах от 0.68 до 2.36, в среднем составляя 1.32 ± 0.08. Индекс Шеннона колебался от 0.10 до 2.19, в среднем 1.30 ± 0.11. Индекс выравненности Симпсона варьировал от 0.03 до 0.87, в среднем 0.56 ± 0.05. Индекс доминирования Симпсона – 0.13–0.97, в среднем 0.44 ± 0.05.

Обсуждение

Температура и активная реакция воды р. Маны достаточно благоприятны для вегетации водорослей. Существенно ограничивают развитие фитопланктона высокая скорость течения этой горной реки и повышенные концентрации тяжелых металлов, особенно цинка и меди. Известно, что высокая концентрация ионов тяжелых металлов подавляет развитие фитопланктона (Габышев, Габышева, 2020).

Видовое богатство фитопланктона реки относительно невысокое. Характерной особенностью таксономической структуры фитопланктона является преобладание диатомовых водорослей и низкое видовое богатство водорослей других отделов, что является характерной чертой горных водотоков и водоемов и отмечено многими исследователями в различных физико-географических зонах (Комулайнен и др., 2006; Митрофанова, 2009; Kaddeche et al., 2022; Bushi, Nimasow, 2024).

Особенностью доминирующих комплексов фитопланктона являлось преобладание в их составе случайно-планктонных видов диатомей и безгетероцистных цианопрокариот. Первое связано с тем, что роль диатомовых водорослей в водных экосистемах в целом значительна, а в альгофлоре горных водотоков они занимают лидирующие позиции (Митрофанова, 2009; Bushi, Nimasow, 2024). Доминирование цианопрокариот свидетельствует об увеличении трофического статуса вод (Корнева, Глущенко, 2020; Bazhenova, Mikhailov, 2021), что связано с повышенным антропогенным воздействием на р. Ману.

Значимость случайно-планктонных диатомей в формировании общей численности и биомассы фитопланктона, особенно весной, отмечена многими исследователями (Митрофанова, 2009; Габышев, Габышева, 2018; Фитопланктон Омского Прииртышья, 2019). Что касается цианопрокариот, то известно, что многие из них проводят зиму в покоящемся состоянии в грунтах и донных отложениях (Скабичевский, 1954; Wang et al., 2023).

Снижение численности и биомассы фитопланктона в р. Мане в летний период связано с разнонаправленным влиянием различных гидрометеорологических, гидрологических и гидрохимических факторов, которое часто бывает не прямым, а опосредованным и проявляется с некоторым запозданием (Девяткин и др., 2001; Минеева, 2004; Abba, 2019).

В целом многолетняя и сезонная динамика обилия фитопланктона р. Маны обусловлена пространственно-временными различиями гидрометеорологических и гидрологических параметров, повышенным антропогенным воздействием и подчиняется общим закономерностям функционирования экосистем умеренных и высоких широт (Chang et al., 2021; Bushi, Nimasow, 2024).

Показатели альфа-биоразнообразия для фитопланктоценоза р. Маны указывают на невысокое количество составляющих его видов, а сложность структуры фитопланктоценоза реки близка к средней, что связанно с неблагоприятными условиями среды (Розенберг, 2007; Bushi, Nimasow, 2024).

Установленное в наших исследованиях качество воды р. Маны по биомассе фитопланктона существенно выше, чем качество воды, установленное по УКИЗВ (см. табл. 2), что еще раз, по нашему мнению, свидетельствует о том, что система качества вод, основанная только на гидрохимических показателях, не имеет научного обоснования для объективной оценки экологического состояния водных объектов (Шитиков и др., 2003). Более адекватно этот вопрос решается с помощью различных методов биоиндикации.

Заключение

Для фитопланктона р. Маны характерно относительно низкое видовое богатство, что связанно с горным характером реки. Наиболее значимую роль в составе доминантов играют случайно-планктонные виды диатомей рода Cocconeis и безгетероцистные цианопрокариоты из рода Aphanocapsa, чье массовое развитие свидетельствует о негативных процессах, связанных с повышенным антропогенным воздействием.

Межгодовая и сезонная динамика обилия фитопланктона р. Маны обусловлена пространственно-временными различиями гидрометеорологических и гидрологических параметров, повышенным антропогенным воздействием и подчиняется общим закономерностям функционирования экосистем умеренных и высоких широт.

Экологическое состояние р. Маны в целом оценивается как удовлетворительное с наличием некоторых негативных процессов, вызванных повышенным антропогенным воздействием.

Библиография

Баженова О. П., Барсукова Н. Н. Первые сведения о фитопланктоне и экологическом состоянии реки Васюган (Томская область) // Сибирский экологический журнал. 2022. Т. 29, № 6. С. 742–750. DOI: 10.15372/SEJ20220610

Габышев В. А., Габышева О. И. К изучению влияния тяжелых металлов на развитие фитопланктона озер г. Якутска и окрестностей // Природные ресурсы Арктики и Субарктики. 2020. Т. 25, № 4. С. 81–91. DOI: 10.31242/2618-9712-2020-25-4-6

Габышев В. А., Габышева О. И. Фитопланктон крупных рек Якутии и сопредельных территорий Восточной Сибири / Под ред. Л. Г. Корневой. Новосибирск: Изд. АНС «СибАК», 2018. 414 с.

Горбулин О. С. Комплексы доминантных форм фитопланктона разнотипных водоемов // Альгология. 2012. Т. 22, № 3. С. 303–315.

Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае в 2022 году» . Красноярск, 2023. 367 с.

Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае в 2023 году» . Красноярск, 2024. 356 с.

Девяткин В. Г., Метелева Н. Ю., Митропольская И. В. Гидрофизические факторы продуктивности литорального фитопланктона: оценка и прогноз содержания хлорофилла а и интенсивности фотосинтеза // Биология внутренних вод. 2001. № 1. С. 36–45.

Запекина-Дулькейт Ю. И. Производительность донной фауны реки Маны и ее изменение в связи с лесосплавом // Труды государственного заповедника «Столбы». Вып. IX. Красноярск, 1972. С. 5–105.

Кожова О. М. Формирование фитопланктона Братского водохранилища // Формирование природных условий и жизни Братского водохранилища. М.: Наука, 1970. С. 26–160.

Комулайнен С. Ф., Чекрыжева Т. А., Вислянская И. Г. Альгофлора озер и рек Карелии. Таксономический состав и экология . Петрозаводск: Карельский науч. центр РАН, 2006. 81 с.

Корнева Л. Г., Глущенко Г. Ю. Состав и сезонная сукцессия фитопланктона Таганрогского залива Азовского моря и нижнего течения р. Дон в условиях изменяющегося климата // Биология внутренних вод. 2020. Т. 13, № 1. С. 18–25. DOI: 10.31857/S032096522001009X

Методы гидробиологических исследований внутренних вод / А. В. Крылов, И. А. Барышев, Д. М. Безматерных ; Под ред. А. В. Крылова. Ярославль: Филигрань, 2024. 592 с.

Минеева Н. М. Растительные пигменты в воде волжских водохранилищ . М.: Наука, 2004. 156 с.

Митрофанова Е. Ю. Водоросли планктона горных водотоков (на примере водотоков бассейна Телецкого озера, Россия) // Водоросли: проблемы таксономии, экологии и использование в мониторинге: Материалы II Всерос. конф. Сыктывкар: Ин-т биологии Коми НЦ УрО РАН, 2009. С. 104–107.

Наблюдение процессов и явлений в природном комплексе национального парка «Красноярские Столбы» и их изучение по программе «Летопись природы» . Книга 82 (2022 г.). Красноярск, 2023. 305 с.

Оксиюк О. П., Жукинский В. Н., Брагинский Л. П., Линник П. Н., Кузьменко М. И., Кленус В. Г. Комплексная экологическая классификация качества поверхностных вод суши // Гидробиологический журнал. 1993. Т. 29, № 4. С. 62–76.

Река Мана : URL: https://sibguide.ru/place/reka-mana-2/ (дата обращения: 13.01.2025).

Розенберг Г. С. Несколько слов об индексе разнообразия Симпсона // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2007. Т. 21, № 3. С. 581–584.

Скабичевский А. П. О залежах планктонных водорослей в грунтах реки Иртыша // Доклады АН СССР. 1954. Т. 96, № 4. С. 861–864.

Фитопланктон Омского Прииртышья / О. П. Баженова, Н. Н. Барсукова, И. Ю. Игошкина, О. А. Коновалова, Л. В. Коржова, О. О. Кренц; Под общ. ред. О. П. Баженовой. Омск: Изд-во ФГБОУ ВО Омский ГАУ, 2019. 320 с.

Шитиков В. К., Розенберг Г. С., Зинченко Т. Д. Количественная гидроэкология: методы системной идентификации . Тольятти: ИЭВБ РАН, 2003. 463 с.

Эйхвальд К. А., Баженова О. П. Трофический статус и качество воды рек и ручьев национального парка «Красноярские столбы» // Экологические чтения–2022: Сб. науч. трудов XIII Нац. науч.-практ. конф. с междунар. участием. Омск: Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина, 2022. С. 415–421.

Эйхвальд К. А., Баженова О. П. Дополнения к фитопланктону водных объектов национального парка «Красноярские столбы» // Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии. 2023а. Т. 22, № 1. С. 427–431. DOI: 10.14258/pbssm.2023082

Эйхвальд К. А., Баженова О. П. Фитопланктон как показатель качества воды реки Мана национального парка «Красноярские столбы» // Экологические чтения–2023: Сб. науч. трудов ХIV Нац. науч.-практ. конф. с междунар. участием. Омск: Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина, 2023б. С. 703–707.

Abba A. Changes in phytoplankton community dynamics during the transition from dry to rainy season: a case study of Kpata Lake, Lokoja, Kogi State Nigeria // FUDMA J. Sci. 2019. Vol. 3, № 1. P. 328–332.

Bazhenova O. P., Barsukova N. N. Phytoplankton of the Ket River (Tomsk Region) // Acta Biologica Sibirica. 2023. Vol. 9. P. 55–69. DOI: 10.5281/zenodo.7680101

Bazhenova O. P., Mikhailov V. V. Phytoplankton as an indicator of the modern ecological state of the Novosibirsk reservoir // Inland Water Biology. 2021. Vol. 14, № 6. P. 670–678. DOI: 10.1134/S1995082921050023

Bushi D., Nimasow G. Seasonal variation of limnological parameters and phytoplankton dynamics in the high-altitude oligotrophic lakes of Tawang district, Arunachal Pradesh (India) // Aquat. Ecol. 2024. Vol. 58, № 3. P. 801–818. DOI: 10.1007/s10452-024-10106-5

Chang C., Gao L., Wei J., Ma N., He Q., Pan B., Li M. Spatial and environmental factors contributing to phytoplankton biogeography and biodiversity in mountain ponds across a large geographic area // Aquat. Ecol. 2021. Vol. 55, № 2. P. 721–735. DOI: 10.1007/s10452-021-09857-2

Guiry M. D., Guiry G. M. AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. URL: https://www.algaebase.org/ (Accessed January 2025).

Kaddeche H., Noune F., Dzizi S., Chaib N., Eddine Boudjellab Z., Blanco S. Determinant factors of diatom assemblage’s distribution along the Coastal Central Constantine (Northeastern Algeria) // Aquat. Ecol. 2022. Vol. 56, № 4. P. 1245–1269. DOI: 10.1007/s10452-022-09980-8

PAST 4 the Past of the Future (https://www.nhm.uio.no/english/) (дата обращения: 09.12.2024).

Skvortzow B. W. Diatoms from Yenisei River and its tributaries, middle part of Siberia, Western Asia // Philippine Journal of Science. 1971. Vol. 98, № 1. P. 57–113.

Wang L., Zhang M., Meng Y., Meng Y., Yang Z., Shi X., Shi L. Responses of phytoplankton community dynamics to reduced underwater light in spring // Aquat. Ecol. 2023. Vol. 57, № 3. P. 797–812. DOI: 10.1007/s10452-023-10050-w

Благодарности

Авторы выражают глубокую благодарность доктору биол. наук, зам. директора по научной работе А. А. Кнорре и ведущему научному сотруднику Е. Ф. Тропиной (Национальный парк «Красноярские Столбы») за помощь в организации исследований, а также доктору биол. наук, главному научному сотруднику Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН С. И. Генкалу за помощь в идентификации диатомовых водорослей.

Исследования проводились в рамках выполнения темы НИР «Изучение естественного хода процессов и явлений в природном комплексе национального парка Красноярские Столбы с целью выявления многолетней динамики экосистем и сохранения природной среды», № госрегистрации 1-22-106-1, выполнена при финансовой поддержке АО «РУСАЛ Красноярск» (договор № 29.03.02/2022 от 01.03.2022) по проекту «Мониторинг антропогенного (техногенного) воздействия на лесные экосистемы национального парка "Красноярские Столбы"».

© 2011 - 2025

© 2011 - 2025