Введение

Работа молокоперерабатывающих предприятий сопровождается образованием значительного количества сточных вод, которые содержат множество различных по своей природе загрязняющих веществ, в т. ч. микроорганизмов (Щербаков и др., 2020; Ковалева и др., 2020). При содержании большого количества патогенных микроорганизмов, несмотря на их биокаталитическую активность, возникает риск вспышки инвазионных и инфекционных заболеваний (Kovaleva, Sannikova, 2019; Демидова и др., 2020).

Аммонифицирующие бактерии производят аммиак, который грамположительные бактерии рода Nitrosomonas, принадлежащие к семейству бетапротеобактерий, используют в процессе получения энергии. Их метаболические продукты – нитриты – становятся источником энергии для других грамотрицательных и хемоавтотрофных бактерий, таких как Nitrobacter.

Процессы разложения органических веществ микробиомом в сточных водах сопровождаются образованием сероводорода (H2S) – токсичного газа, оказывающего негативное воздействие на нервную систему человека и животных. Выделение H2S стимулирует интенсивный рост нитчатых микроорганизмов, что приводит к увеличению объема активного ила, явлению, известному как «вспухание» ила. Это существенно снижает эффективность процесса седиментации, т. е. самопроизвольного оседания ила, ухудшая качество очищенной воды и затрудняя ее дальнейшую обработку (Оковитая, Суржко, 2018).

На эффективность этого процесса влияют многочисленные факторы, включая температуру, pH, концентрацию питательных веществ и состав микробиоты. Например, дефицит кислорода, часто возникающий в условиях перегрузки очистных сооружений, способствует развитию сульфатредуцирующих бактерий, усиливающих производство H2S. Зимний период характеризуется снижением самоочищающей способности водоемов из-за низких температур (Ильясов и др., 2017; Рябцева и др., 2019). Холодная вода замедляет метаболические процессы микроорганизмов, что приводит к увеличению времени их выживания и сохранению вирулентности патогенных бактерий, вирусов и простейших. Это увеличивает риск микробного загрязнения водоемов и потенциально опасного воздействия на окружающую среду и здоровье человека. Более того, низкие температуры могут влиять на эффективность работы очистных сооружений, замедляя процессы биологической очистки и снижая эффективность дезинфекции.

В отличие от свободноживущих микроорганизмов, обитающих в водном слое, клетки в биопленке (сложные, многовидовые сообщества микроорганизмов, которые формируются на различных поверхностях) ведут прикрепленный образ жизни, образуя высокоорганизованные структуры с пространственной неоднородностью и функциональным разделением труда. Процесс формирования биопленки начинается с адгезии отдельных клеток к поверхности (Skopina et al., 2023). Эта начальная стадия, инициируемая слабыми Вандерваальсовыми силами, быстро переходит в более прочные связи, опосредованные специфическими молекулярными взаимодействиями, включая лектин-углеводные взаимодействия, взаимодействие белков-адгезинов с рецепторами на поверхности, а также формирование специфичных пилей и фимбрий у бактерий. К первоначальному слою прикрепляются все новые и новые клетки бактерий, архей, грибов, водорослей и простейших, образуя многослойную структуру. Важную роль в создании и стабилизации этой структуры играют внеклеточные полимерные вещества (ВПВ), которые выделяются микроорганизмами. Состав ВПВ может существенно варьировать в зависимости от видового состава биопленки, условий окружающей среды и других факторов. Внутри биопленки существует градиент концентрации кислорода, питательных веществ и других факторов. Микроорганизмы, расположенные на внешней стороне биопленки, имеют доступ к наибольшему количеству кислорода и питательных веществ, поэтому их скорость роста максимальна. В более глубоких слоях, где доступ кислорода ограничен, преобладают анаэробные или микроаэрофильные виды, осуществляющие, например, анаэробное дыхание или брожение. Такое пространственное разделение метаболических процессов создает уникальную экологическую нишу, позволяющую существовать разнообразным видам микроорганизмов, взаимодействующим друг с другом в сложных симбиотических или конкурентных отношениях. Защита от внешних факторов, таких как антибиотики, биоциды, иммунная система хозяина или механическое воздействие, является ключевым преимуществом жизни в биопленке. Многослойная структура ВПВ действует как барьер, препятствующий проникновению многих веществ, и обеспечивает медленно растущим клеткам в глубине биопленки дополнительную защиту. Это объясняет высокую устойчивость биопленок к различным методам дезинфекции и антимикробным агентам. Кроме того, внутри биопленки могут формироваться «микроколонии» с пониженной метаболической активностью, что способствует выживанию микроорганизмов в неблагоприятных условиях. Отслоение частей биопленки в виде сгустков клеток (так называемый «sloughing») является важным механизмом распространения биопленок. Сгустки могут переноситься потоком жидкости и прикрепляться к новым поверхностям, инициируя формирование новых колоний. Это делает борьбу с биопленками особенно сложной задачей, поскольку достаточно небольшого количества клеток для формирования новой биопленки. Разработке эффективных стратегий по борьбе с биопленками уделяется огромное внимание, т. к. они вызывают коррозию в промышленных системах, биологические загрязнения медицинских устройств и снижают эффективность очистки сточных вод. Изучение структуры, физиологии и генетических механизмов формирования биопленок является ключевым направлением в современной микробиологии.

Поэтому важной задачей является постоянный контроль в сточных водах (Богатырев, Корнилов, 2020; Виноградов и др., 2020; Блюменкранц, Ленченко, 2020; Жемухова, Васенев, 2024) основных микробиологических показателей для снижения биоэкологической нагрузки на компоненты окружающей среды (Guo et al., 2010).

Цель работы – провести анализ качественного и количественного состава микробиологических показателей сточных вод полей фильтрации молокоперерабатывающего предприятия.

Материалы

Объектом исследований являются карты полей фильтрации молокоперерабатывающего предприятия Тюменской области, предназначенные для очистки производственных сточных вод. Общая площадь карт полей фильтрации, согласно Техническому паспорту, составляет 94458 м2. Исследования проводились в период 2019–2024 гг., пробы отбирались ежегодно в одни и те же месяцы и дни.

Отбор проб сточных вод осуществлялся из двух основных точек полей фильтрации в соответствии с утвержденной программой исследований: 1-я контрольная точка (1 к.т.) – первая карта (место сброса сточных вод с завода) площадью 10038 м2; 2-я контрольная точка (2 к.т.) – последняя карта площадью 4249.95 м2. Для анализа выбраны три основные месяца: август, сентябрь, октябрь. Величина изменения температуры окружающего воздуха в эти периоды составляла от +28 ˚С до -15 ˚С. Отбор проводился в соответствии с общими требованиями для поверхностных вод ГОСТ 31861-2012. Всего было отобрано 60 точечных проб, из них составили объединенные пробы объемом 1 литр, которые использовали для выполнения исследований; срок начала исследований составлял 3.5 часа.

Методы

Пробоподготовку и проведение исследований осуществляли с использованием стандартных методик. Микробиологические исследования проводили по следующим показателям: колифаги, термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), общие колиформные бактерии (ОКБ), патогенные энтеробактерии родов Salmonella и Shigella, общее микробное число (ОМЧ), грибы. Микробиологическую оценку сточных вод и биопленки проводили с учетом методических указаний по организации госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод МУ2.1.5.800-99 и МУК 4.2.2872-11, а также методических рекомендаций по идентификации ветеринарно значимых микроорганизмов.

Все исследования проводили в трехкратной повторности. Математическая обработка полученных результатов осуществлялась с использованием пакетов программ Microsoft Excel 2010, STATISTICA 10 (StatSoft Inc., USA), онлайн-калькулятора (http://genexp.ru/calculatoror.php). Для представления результатов измерения показателя рассчитывалось его среднее значение с указанием ошибки среднего (Х ± m).

Результаты

При разработке международных и отечественных нормативов для оценки качества воды заложен основной принцип – осуществление контроля качества воды по индикаторным показателям, гарантирующим отсутствие в воде патогенных микроорганизмов. Согласно п. 1 статьи 44 ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, использование водных объектов для целей сброса сточных, в т. ч. дренажных, вод осуществляется с соблюдением требований законодательства в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В связи с отсутствием нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов на предприятии, сравнение полученных результатов исследований производили с нормативами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», согласно которому определяются санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности обеззараженных сточных вод, допустимые к сбросу в поверхностные водные объекты: обобщенные колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, Escherichia coli, энтерококки, колифаги, возбудители кишечных инфекций бактериальной и вирусной природы, цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов. Общее микробное число данным нормативным документом не нормируется.

Проведенные лабораторные исследования микробиологических показателей сточных вод представлены в табл. 1.

Таблица 1. Средние значения микробиологических показателей сточных вод

| Вода сточная | СанПиН 1.2.3685-21 | ||||||

| август | сентябрь | октябрь | |||||

| Показатель | 1 к.т. | 2 к.т. | 1 к.т. | 2 к.т. | 1 к.т. | 2 к.т | |

| Колифаги, БОЕ/100 мл | 1±0.12 | 6±0.32 | 2±0.23 | 2±0.16 | 1±0.11 | не обнар. | ≤ 100 |

| Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ/100 мл | 800±35.3 | 280±24.2 | 700±26.5 | 280±11.5 | 490±23.3 | 200±9.4 | ≤ 100 |

| Общие колиформные бактерии, КОЕ/100 мл | 1450±98.1 | 180±12.5 | 1300±76.8 | 28 0± 16.5 | 190±11.2 | 100±6.5 | ≤ 500 |

| Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/100 мл | 6.7 *105 | 2.4 *105 | 5.7 *105 | 2.7 *105 | 5.7 *105 | 2.0 *105 | - |

| Температура воды, ˚С | 24±1.1 | 15±0.5 | 21±0.8 | 10±0.3 | 17±0.5 | 8±0.06 | - |

Различия всех приведенных в табл. 1 показателей для образцов сточных вод статистически значимы (Р < 0.05). Наиболее высоким показателем общего микробного числа характеризуются пробы, отобранные в 1-й карте полей фильтрации в летний период времени, так, разница с октябрем составила 14.9 %, в последней карте – 44.4 % соответственно. Показатели ОМЧ с августа по октябрь по обеим точкам отбора не превысили значение ГОСТа КНД 211.1.2.009–94 «Правила контроля состава и свойств сточных и технологических вод». Термотолерантные колиформные бактерии в данный период составляли максимальное количество 800 КОЕ/100 мл, что на 38.8 % больше в аналогичной пробе октября. Наименьшее количество термотолерантных колиформных бактерий было установлено при температуре сточной воды +8 ˚С в октябре во 2-й контрольной точке, что составило 200 КОЕ/100 мл. По данному показателю наблюдается превышение норматива СанПиН 1.2.3685-21 в 2–4 раза. Общие колиформные бактерии в сточной воде характеризуют уровень фекального загрязнения и степень вероятности присутствия возбудителей бактериальных кишечных инфекций. Так, их содержание во весь период исследований во 2-й к.т. не превышало норматива и находилось в пределах 100–280 КОЕ/100 мл. Патогенных энтеробактерий родов Salmonella и Shigella, которые представляют особый интерес в плане эпизоотолого-эпидемиологического значения, ни в одной пробе во все периоды не было обнаружено.

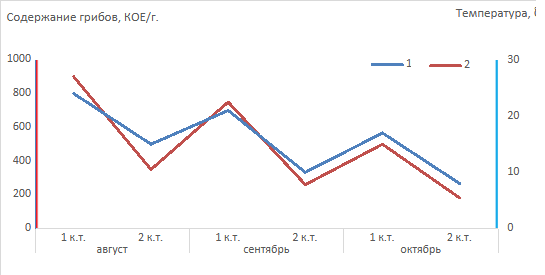

Динамика содержания грибов Aspergillus spp. в сточной воде представлена на рис. 1.

Рис. 1. Среднее содержание грибов рода Aspergillus spp., КОЕ/г (2) в сточной воде при разной температуре (1)

Рис. 1. Среднее содержание грибов рода Aspergillus spp., КОЕ/г (2) в сточной воде при разной температуре (1)

Fig. 1. The average content of fungi of the genus Aspergillus spp., CFU/g (2) in wastewater at different temperatures (1)

При исследовании содержания грибов Aspergillus spp. в сточной воде было отмечено, что при снижении температуры окружающей среды их количество закономерно снижается. Так, содержание грибов с августа по октябрь в 1-й к.т. снизилось на 45 %, во 2-й к.т. – на 48 %.

Признаки формирования микробной биопленки в сточных водах первой карты полей фильтрации стали визуально заметны на третий день после добавления микробиологических средств в первую карту при работающем аэраторе. Фотоснимок биопленки на поверхности воды в карте полей фильтрации представлен на рис. 2.

Рис. 2. Образование биопленки, 3-й день (фото, масштаб 1:10)

Fig. 2. Biofilm formation. day 3 (photo, scale 1:10)

На рис. 2 видно, что биопленка имеет форму тонких воздушных пузырьковых скоплений. Высота слоя составляла 0.5 см. В этот период происходило первичное прикрепление микроорганизмов к поверхности из толщи воды, что в дальнейшем облегчает прикрепление последующих клеток, и внеклеточный матрикс может удерживать вместе всю колонию. В лабораторных условиях при рассмотрении под микроскопом нарост выглядел как скопление микробных клеток на поверхности носителя.

Дисперсия планктонных клеток из зрелых биопленок происходит по достижении максимальной зрелости микроколоний (более 72 часов). Так, на седьмой день такие скопления на водной поверхности карт полей фильтрации стали заметны невооруженным глазом, они представляют собой пушистую достаточно плотную серую массу, что увеличивало мутность сточных вод. На этой стадии уже образована зрелая биопленка, которая изменяет свой размер и форму (внеклеточный матрикс служит защитой клеток от внешних угроз). Высота слоя биопленки в отдельных местах достигала 5 см и легко собиралась пробоотборником. Фотоснимок биопленки на 7-й день на поверхности воды в карте полей фильтрации представлен на рис. 3.

Рис. 3. Образования биопленки, 7-й день (фото, масштаб 1:10)

Fig. 3. Biofilm formation on the 7th day (photo, scale 1:10)

Визуальные наблюдения за скопившейся на поверхности воды биопленкой показали, что с понижением температуры она расходится к краям обваловки по всему периметру первой карты (частично стекает во вторую карту), уплотняется и оседает. Жировые взвеси, собранные в биопленке, затем становятся частью донных отложений, что усложняет разрушение загрязняющих веществ. Для санитарно-микробиологической оценки обсемененности биопленки проводилось определение общего микробного числа, термотолерантных колиформных бактерий и общих колиформных бактерий (табл. 2).

Таблица 2. Микробиологические показатели биопленки

| Показатель | Вода сточная | ||

| август | сентябрь | октябрь | |

| Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ/100 мл | 300 ± 12.36 | 160 ± 6.56 | 70 ± 4.56 |

| Общие колиформные бактерии, КОЕ/100 мл | 1200 ± 83.24 | 860 ± 38.95 | 370 ± 13.24 |

| Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/100 мл | 8.5 * 106 | 6.7 * 106 | 3.7 * 106 |

Изучив полученные данные, можно утверждать, что наблюдается тенденция, схожая с показателями сточных вод. С понижением температуры происходит снижение этих показателей: с августа по октябрь содержание термотолерантных колиформных бактерий уменьшилось в 4 раза, общих колиформных бактерий – в 3 раза, а общее число микроорганизмов – в 2.3 раза.

Известно, что сточные воды молокоперерабатывающих предприятий отличаются высоким содержанием белков. При разложении белка под воздействием микроорганизмов происходит аммонификация, т. е. распад аминогрупп с их накоплением в среде аммония или аммиака. Обычно этот процесс достигает своего максимума в теплый период года, что бывает связано с возникновением резкого токсичного запаха.

Обсуждение

Молочные предприятия представляют собой постоянный источник микробного загрязнения окружающей среды. Сточные воды таких предприятий содержат большое количество микроорганизмов, в т. ч. патогенных бактерий (например, Salmonella, Escherichia coli, Listeria), вирусов (например, вирусы гепатита А, норовирусы) и паразитов (например, яйца гельминтов). По данным исследований М. А. Полетаевой и др. (2013), состав микрофлоры сточных вод молочных заводов может значительно варьироваться в зависимости от технологического процесса, используемого оборудования и санитарных условий на предприятии. Например, недостаточная пастеризация молока может привести к выбросу в сточные воды большего количества живых патогенов. Несмотря на значимость проблемы, эффективность обеззараживания сточных вод от различных патогенов, включая бактерии, вирусы и яйца гельминтов, недостаточно полно изучена. Существующие данные преимущественно ограничиваются оценкой общего микробного числа и концентрации кишечной палочки (Escherichia coli), которая используется в качестве индикатора фекального загрязнения. Однако наличие только Escherichia coli не является достаточным показателем безопасности воды, поскольку многие другие патогены могут присутствовать, не будучи обнаруженными стандартными методами анализа. Необходимо проводить комплексные исследования, учитывающие широкий спектр патогенов, используя современные методы молекулярной биологии (например, ПЦР), позволяющие обнаруживать даже малые количества ДНК или РНК патогенных организмов. Только такой подход позволит разработать более эффективные и надежные методы очистки сточных вод и обеспечить безопасность окружающей среды и здоровья населения. Кроме того, необходимо учитывать и влияние различных факторов, таких как тип и концентрация дезинфектантов, время контакта с дезинфектантом, температура и pH воды на эффективность обеззараживания. Разработка интегрированных систем мониторинга и контроля за качеством очистки сточных вод, включающих регулярные анализы на широкий спектр патогенов, является неотъемлемой частью обеспечения экологической безопасности (Касимов и др., 2015; Kovaleva et al., 2021).

Так, согласно исследованиям А. Г. Захаровой (2024), эффективность работы бактерий во многом зависит от параметров окружающей среды. Температура, pH, содержание органических веществ и другие факторы значительно изменяют скорость биохимических реакций. По данным исследований Е. С. Лебедевой и др. (2014), снижение температуры сточных вод снижает скорость микробиологической сульфатредукции – главного источника сероводорода в сточной воде, снижая тем самым мультипликативный коэффициент.

Заключение

Проведенные исследования показали, что наибольшим разнообразием в количественном отношении колифагов, термотолерантных колиформных бактерий, общих колиформных бактерии, патогенных энтеробактерий родов Salmonella и Shigella, общего микробного числа и грибов характеризовались показатели сточных вод первой карты полей фильтрации: чем дольше период нахождения стоков в картах полей фильтрации, тем ниже показатели микробиологического загрязнения. Выявлено существенное влияние температуры воды производственных сточных вод полей фильтрации молокоперерабатывающего предприятия на качественный и количественный состав микроорганизмов: чем ниже температура, тем ниже содержание микроорганизмов.

В результате полученные данные сравнения микробиологических показателей сточных вод карт полей фильтрации с гигиеническим нормативом стали основополагающими при принятии решения о выборе и разработке способа доочистки сточных вод предприятия.

Библиография

Блюменкранц Д. А., Ленченко Е. М. Исследование биопленок энтеробактерий при контроле критических точек технологии животноводства и пищевых производств // Health, Food & Biotechnology. 2020. Т. 2, № 3. С. 12–25.

Богатырев К. С., Корнилов А. Г. Экологическое состояние поверхностных водных объектов под воздействием комплексов тепличных хозяйств // Геология, география и глобальная энергия. 2020. № 4 (79). С. 143–150.

Виноградов Д. В., Ильинский А. В., Данчеев Д. В. Экология агроэкосистем . Рязань: ИП Жуков В. Ю., 2020. 256 с.

Демидова С. Е., Балог М. М., Троян В. В. Устойчивое развитие и экологическая безопасность в аспекте «зеленой» проблематики // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. 2020. № 5. С. 87–107.

Жемухова О. А., Васенев И. И. Экологические подходы к улучшению качества воды птицеводческого пруда в условиях Кабардино-Балкарской Республики // Проблемы региональной экологии. 2024. № 3. С. 27–31.

Захарова А. Г. Роль микроорганизмов и современный метод очистки сточных вод // Вестник науки. 2024. Т. 1, № 12 (81). С. 1684–1690.

Ильясов О. Р., Неверова О. П., Зуева Г. В., Шаравьев П. В. Санитарно-гигиеническая проблема загрязнения окружающей среды отходами животноводческих и птицеводческих комплексов // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Пищевые и биотехнологии. 2017. Т. 5, № 3. С. 59–65.

Касимов Н. С., Кондратьев А. Д., Кречетов П. П., Королева Т. В., Черницова О. В., Шарапова А. В. Оценка устойчивости компонентов экосистем к техногенному воздействию как основа экологического нормирования // Экологическая безопасность ракетно-космической деятельности. М.: Спутник+, 2015. С. 45–54.

Ковалева О. В., Костомахин Н. М., Лебедько Е. Я. Влияние биопрепаратов на состав осадка сточных вод молокоперерабатывающих предприятий // Аграрная наука. 2020. № 5. С. 98–101.

Лебедева Е. С., Юрченко В. А., Свергузова С. В. Количественная оценка влияния температурного фактора на накопление сероводорода в подсводовом пространстве канализационного коллектора // Вестник Казанского технологического университета. 2014. Т. 17, № 24. С. 141–143.

Оковитая К. О., Суржко О. А. Обеззараживание сточных вод на мясоперерабатывающем предприятии мясного кластера // Инженерный вестник Дона. 2018. № 2 (49). С. 178–182.

Полетаева М. А., Осадчая О. С., Рузаева Н. А. Пути решения проблемы очистки сточных вод молочного предприятия // Ползуновский вестник. 2013. № 1. С. 273–275.

Рябцева С. А., Табакова Ю. А., Анисимов Г. С., Кравцов Салова Образование и удаление биопленок в пермеате обезжиренного молока // Молочная промышленность. 2019. № 6. С. 48–50.

Щербаков М. С., Плешакова В. И., Лещева Н. А., Лоренгель Т. И. Микробиологическая оценка сточных вод перерабатывающего цеха промышленной птицефабрики // Вестник КрасГАУ. 2020. № 8 (161). С. 90–95.

Guo H., Luo S., Chen L. et al. Bioremediation of heavy metals by growing hyperaccumulaor endophytic bacterium Bacillus sp. L14 // Bioresour. Technol. 2010. Vol. 101, No 22. P. 8599.

Kovaleva O., Sannikova N., Ilyasov O. Content of heavy metals in the bottom sediments of the wastewater of the processing enterprise // E3S Web of Conferences: 22, Voronezh, 08–10 декабря 2020 года. Voronezh, 2021. P. 01009.

Kovaleva O., Sannikova N. Microbiological treatment system of storage ponds // E3S Web of Conferences: Innovative Technologies in Environmental Science and Education, ITESE 2019, Divnomorskoe Village, 09–14 сентября 2019 года. Vol. 135. Divnomorskoe Village: EDP Sciences, 2019. P. 01007.

Skopina L. Yu., Demin E., Kostomakhin N. M., Kovaleva O. V. Sanitary and microbiological assessment of wastewater when using a biological treatment system // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science: International Scientific and Practical Conference: Food and Environmental Security in Modern Geopolitical Conditions: Problems and Solutions (EPFS-2023), Kostanay, 21–22 февраля 2023 года. Vol. 1206. IOP Publishing Ltd: IOP Publishing Ltd, 2023. P. 012040.

References

Blumenkrantz D. A., Lenchenko E. M. Study of enterobacterial biofilms in monitoring critical points of livestock and food production technology // Health, Food & Biotechnology. 2020. Vol. 2, No. 3. P. 12-25.

Bogatyrev K. S., Kornilov A. G. Ecological state of surface water bodies under the influence of greenhouse complexes // Geology, geography and global energy. 2020. No. 4 (79). P. 143-150.

Vinogradov D. V., Ilyinsky A. V., Dancheev D. V. Ecology of agroecosystems. - Ryazan: IP Zhukov V. Yu., 2020. 256 p.

Demidova S.E., Balog M.M., Troyan V.V. Sustainable development and environmental safety in the aspect of "green" issues // STAGE: economic theory, analysis, practice. 2020. No. 5. P. 87-107.

Zhemukhova O.A., Vasenev I.I. Environmental approaches to improving the water quality of a poultry pond in the Kabardino-Balkarian Republic // Problems of regional ecology. 2024. No. 3. P. 27-31.

Zaharova A. G. Rol' mikroorganizmov i sovremennyj metod ochistki stochnyh vod // Vestnik nauki. 2024. T. 1. No. 12(81). Р. 1684-1690.

Ilyasov O.R., Neverova O.P., Zueva G.V., Sharavyev P.V. Sanitary and hygienic problem of environmental pollution by waste from livestock and poultry complexes // Bulletin of the South Ural State University. Series: Food and Biotechnology. 2017. Vol. 5, No. 3. P. 59-65.

Kasimov N.S., Kondratyev A.D., Krechetov P.P. et al. Assessment of the sustainability of ecosystem components to technogenic impact as a basis for environmental regulation // Environmental safety of rocket and space activities. 2015. P. 45-54.

Kovaleva O. V., Kostomakhin N.M., Lebedko E. Ya. The influence of biopreparations on the composition of wastewater sludge from milk processing enterprises // Agrarian science. 2020. No. 5. P. 98-101.

Lebedeva E. S., Yurchenko V. A., Sverguzova S. V. Kolichestvennaya ocenka vliyaniya temperaturnogo faktora na nakoplenie serovodoroda v podsvodovom prostranstve kanalizacionnogo kollektora // Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta. 2014. T. 17. No. 24. P. 141-143.

Okovitaya K.O., Surzhko O.A. Wastewater disinfection at a meat processing plant of the meat cluster // Engineering Bulletin of the Don. 2018. No. 2 (49). S. 178-182.

Poletaeva M.A., Osadchaya O.S., Ruzaeva N.A. Ways to solve the problem of wastewater treatment at a dairy enterprise // Polzunovsky Vestnik. 2013. No. 1. P. 273-275.

Ryabtseva S.A., Tabakova Yu.A., Anisimov G.S. Formation and removal of biofilms in skim milk permeate // Dairy industry. - 2019. No. 6. P. 48-50.

Shcherbakov M.S., Pleshakova V.I., Leshcheva N.A., Lorengel T.I. Microbiological assessment of wastewater from the processing shop of an industrial poultry farm // Bulletin of KrasSAU. 2020. No. 8(161). pp. 90-95.

Guo H., Luo S., Chen L. et al. Bioremediation of heavy metals by growing hyperaccumulaor endophytic bacterium Bacillus sp. L14 // Bioresour. Technol. 2010. Vol. 101.No. 22. P. 8599.

Kovaleva O., Sannikova N., Ilyasov O. Content of heavy metals in the bottom sediments of the wastewater of the processing enterprise // E3S Web of Conferences: 22, Voronezh, December 08–10, 2020. Voronezh, 2021. P. 01009.

Kovaleva O., Sannikova N. Microbiological treatment system of storage ponds // E3S Web of Conferences: Innovative Technologies in Environmental Science and Education, ITESE 2019, Divnomorskoe Village, September 09–14, 2019. Vol. 135. – Divnomorskoe Village: EDP Sciences, 2019. P. 01007.

Skopina L.Yu., Demin E., Kostomakhin N.M., Kovaleva O.V. Sanitary and microbiological assessment of wastewater when using a biological treatment system // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science: International Scientific and Practical Conference: Food and Environmental Security in Modern Geopolitical Conditions: Problems and Solutions (EPFS-2023), Kostanay, February 21–22, 2023. Vol. 1206. – IOP Publishing Ltd: IOP Publishing Ltd, 2023. P. 012040.

© 2011 - 2026

© 2011 - 2026